Historische Türen sind bedeutende Dokumente handwerklicher Kunst und Entwicklung, die schon deshalb in unserer schnelllebigen Zeit erhalten bleiben sollten. Ist es aber noch zeitgemäß, Türen zu erhalten, wenn von ihnen (wie auch vom Fenster) vier mehr abverlangt wird als früher? Eine Tür ist ja heute längst nicht mehr nur eine Fläche, welche zum Beispiel als Außentür das Äußere vom Inneren trennt. Natürlich ist sie nach wie vor der Garant einer Trennung zwischen der äußeren, freien Welt und der Privatsphäre innerhalb des Hauses. Doch wenn hinter der Tür bzw. dem Hauseingang der Kommunikationsbereich angeordnet ist, so wird von einer Tür neben zahlreichen Eigenschaften wie Wärmedämmung, Dichtheit, Verformungsstabilität, Schallschutz auch noch der zeitgemäße Einbruchschutz erwartet. Nachfolgend soll nur auf letzteren Gesichtspunkt der Sicherheit (Einbruchhemmung bzw. -schutz) eingegangen werden.

Was heißt Einbruchschutz und wieweit muss dieser zugesichert werden?

Bei historischen Haustüren sollte keine Veränderung am äußeren Erscheinungsbild zu beiden Seiten der Türblattfläche vorgenommen werden. Das Aufbringen von Füllungen und/ oder aufgesetzten Beschlägen ist hier also kaum möglich. Aber wie ist stattdessen vorzugehen?

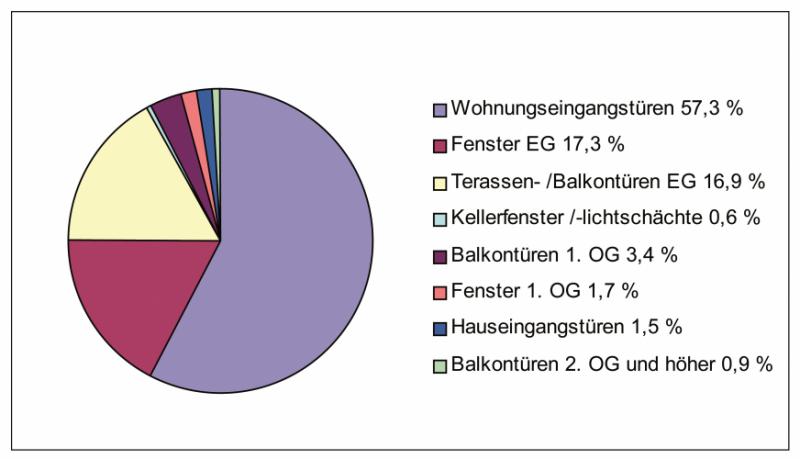

Zunächst ist zu klären, wie viel Einbruchschutz überhaupt benötigt wird. Dies kann zum Beispiel durch Zurateziehung der polizeilichen Beratungsstelle vor Ort geschehen. Wie Abb. 1 zu entnehmen ist, wird zum einen die klassische Hauseingangstür nur noch von ca. 12 %, die Wohnungseingangstür hingegen von ca. 57 % der Täter heimgesucht. Zum anderen ist nur so viel an Sicherheitsmaßnahmen nötig, wie die übrigen in der Gebäudehülle eingesetzten Bauelemente – z.B. Fenstertüren (Balkon/Terrassentür) – als sogenannte Täterzugangswege aufweisen.

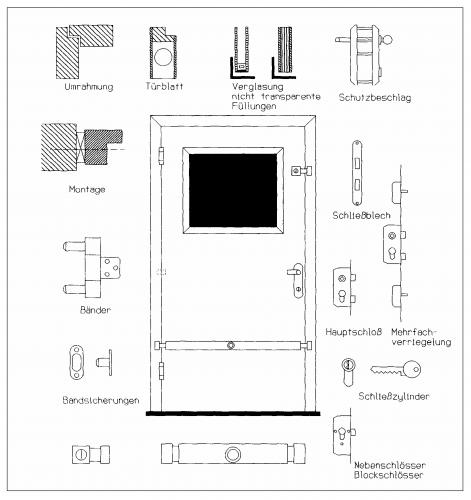

Wie sehr die Einbruchhemmung verbessert werden soll, das kann auch von der Einstufung des Gebäudes in das standortbedingte Täterprofil abhängig gemacht werden (siehe Tabelle). Wegen der Vorgaben des Denkmalschutzes können historische Türen durch Nachrüstung bestenfalls bis zum Täterprofil gemäß Widerstandsklasse RC 2 nach DIN V ENV 1627 verbessert werden. Möglichkeiten der Verbesserung des mechanischen Einbruchschutzes an Türen sind auf Abb. 2 ersichtlich.

Tabelle: Entsprechend den sechs Widerstandsklassen werden die zu erwartenden Tätertypen und das mutmaßliche Täterverhalten zugeordnet:

| Widerstandsklasse | Erwarteter Tätertyp Mutmaßliches Täterverhalten | A Wohnobjekte | B Gewerbeobjekte, öffentliche Objekte | C Gewerbeobjekte, öffentliche Objekte (hohe Gefährdung) |

|---|---|---|---|---|

| RC 1 | Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 weisen einen Grundschutz gegen Aufbruchversuche mit körperlicher Gewalt wie Gegenspringen, Schulterwurf, Hochschieben, Herausreißen auf (vorwiegend Vandalismus). Bauteile der Widerstandsklasse RC 1 weisen nur geringen Schutz gegen den Einsatz von Hebelwerkzeugen auf. | Wenn Einbruchhemmung gefordert wird, wird der Einsatz der Widerstandsklasse RC 1 nur bei Bauteilen empfohlen, bei denen kein direkter Zugang (nicht ebenerdiger Zugang) möglich ist. | ||

| RC 2 | Der Gelegenheitstäter versucht, zusätzlich mit einfachen Werkzeugen wie Schraubendreher, Zange und Keilen das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | geringes Risiko | geringes Risiko | |

| RC 3 | Der Täter versucht, zusätzlich mit einem zweiten Schraubendreher und einem Kuhfuß das verschlossene und verriegelte Bauteil aufzubrechen. | durchschnittliches Risiko | durchschnittliches Risiko | |

| RC 4 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Sägewerkzeuge und Schlagwerkzeuge wie Schlagaxt, Stemmeisen, Hammer, Meißel sowie eine Akku-Bohrmaschine ein. | hohes Risiko | geringes Risiko | |

| RC 5 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein. | durchschnittliches Risiko | ||

| RC 6 | Der erfahrene Täter setzt zusätzlich leistungsfähige Elektrowerkzeuge wie z. B. Bohrmaschine, Stich- oder Säbelsäge und Winkelschleifer ein. | hohes Risiko | ||

ANMERKUNG: Diese Tabelle stellt lediglich eine ungefähre Orientierung dar. Fachkundige Beratung, z.B. durch die Beratungsstelle der örtlichen Polizei, ist unerlässlich. Die Abschätzung des Risikos sollte unter Berücksichtigung der Lage des Gebäudes (geschützt/ungeschützt), Nutzung und Sachwertinhalt auf eigene Verantwortung erfolgen. Bei hohem Risiko sollten zusätzlich alarmtechnische Meldeanlagen eingesetzt werden.

Bei der Auswahl von einbruchhemmenden Elementen für die Widerstandsklassen RC 4 bis RC 6 ist anzumerken, dass bei der Auswahl solcher Elemente in Flucht- und Rettungswegen der Werkzeugeinsatz der Feuerwehr erschwert ist bzw. berücksichtigt werden muss. Außensteckdosen, z.B. im Flur einer Wohnung, sollten spannungslos sein, um ihre Benutzung durch den Einbrecher zu verhindern.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

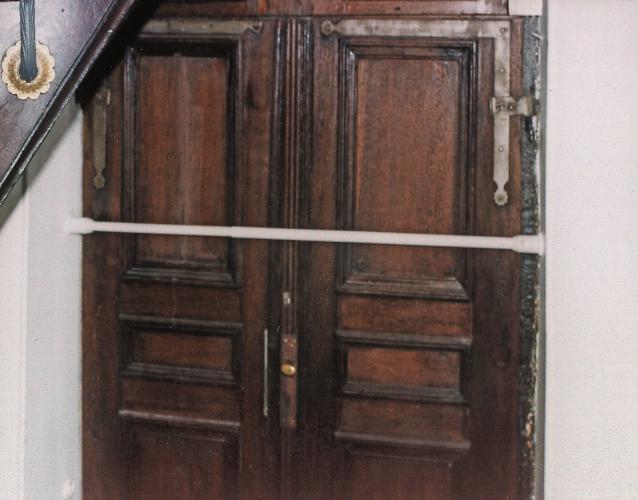

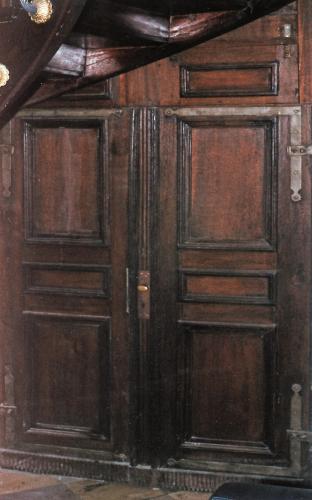

Am Beispiel eines im Rhein-Main-Gebiet befindlichen Gebäudes soll aufgezeigt werden, wie eine historische Hauseingangstür sicherheitstechnisch verbessert werden kann (Abb. 3–5).

Das historische Gebäude steht an einer verkehrsreichen Straße. Der Hauseingang befindet sich auf der Rückseite (Abb. 6), die zudem von einem angrenzenden Hang abgeschirmt ist. Das bedeutet, dass der Zugang nicht von vorbeigehenden Personen eingesehen wird. Neben den Nachrüstmaßnahmen an der Haustür sind daher noch eine Außenbeleuchtung mit Bewegungsmelder und ein zur Straßenseite gehender Spiegel notwendig. Damit werden den von der Straßenseite vorbeigehenden oder fahrenden Personen »Tätigkeiten« an der Haustür über den Spiegel auffällig.

Neben diesem Hauseingang befindet sich noch ein Seiteneingang mit einer weiteren Hauseingangstür. Diese Seitentür ist bereits ausreichend gemäß Widerstandsklasse RC 2 / RC 3 mit einem Mehrfachhakenschwenkriegelschloss mit Schutzbeschlag sowie mit dreiteiligen Einbohrbändern und Hintergreifsicherung abgesichert.

Beschreibung der Haustür und des Innenbereichs

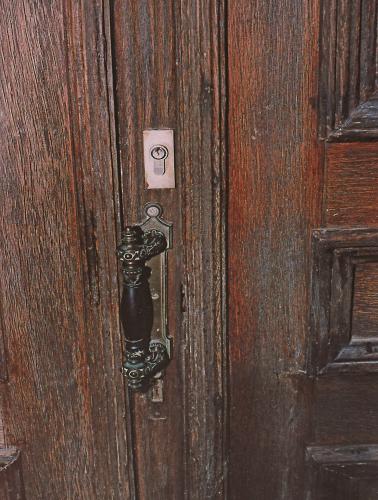

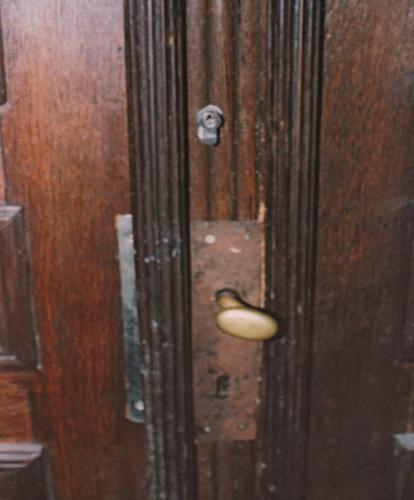

Neben dem Originalschloss, das als Buntbartschloss mit geringem Sicherheitswert einzustufen ist (Abb. 7), befindet sich oberhalb des Originalschlosses noch ein Zusatzschloss, das ebenfalls im Falz eingelassen ist und über einen Profilzylinder versperrt wird (Abb. 8). Der Standflügel wird nach oben und unten über einen integrierten Treibriegel verriegelt. Die Füllung ist abgeplattet und besteht im nicht abgeplatteten Bereich aus ca. 40 mm dicken breitenverleimten Massivholzbrettern in Eichenholz. Die Friese mit Einfachfalz und ca. 40 mm Dicke sind ebenfalls aus massivem Eichenholz.

Raumseitig führt in das erste Obergeschoss eine geschwungene Holztreppe, die noch in den unteren Standflügel derart reicht, dass dieser nur um ca. 60° geöffnet werden kann. Als sogenannte zusätzliche Sicherungsmaßnahme sind raumseitig in die Leibung zwei Querstangen mit seitlichem Verschluss eingelegt (Abb. 9).

Überlegungen zu einer möglichen Verbesserung der mechanischen Einbruchhemmung

Da neben dieser historischen Hauseingangstür noch ein Seiteneingang mit einer bereits erneuerten einflügeligen Eingangstür mit Mehrfachverriegelung eingebaut ist (Abb. 10), die den notwendigen mechanischen Einbruchschutz bietet, wäre eine Sicherheitsvorkehrung auch von der Haustürinnenseite möglich. Schwachstellen sind bei der zweiflügeligen Tür nur die Schlossseite und die Füllungen. Die schweren raumseitig angebrachten Aufschraubwinkelbänder verhindern ausreichend ein Aufhebeln (Abb. 11). Der Standflügel ist über Schubriegel nach unten durch den Bolzenriegel und nach oben durch Flachriegel bereits ausreichend stabil, um einem Aufhebeln per Schraubendreher zu widerstehen.

Als Verbesserung des Gangflügels wird vorgeschlagen, das Profilzylinderschloss gegen ein Hakenschwenkriegelschloss auszutauschen. Der Profilzylinder ist durch eine Sicherheitsrosette zu schützen. In das Buntbartschloss ist das Schlüsselloch mit einem Schlüsselschloss (Steckschloss) zu sichern. Die Schlagleisten sind neu zu verleimen und die Füllungshalteleisten raumseitig zu verschrauben. Die zwei Schließbleche, die auch optisch unschön aussehen (Abb. 13), sind durch ein durchgehendes Winkel- oder Z-Schließblech in dazu passendem Farbton auszutauschen.

Wird das Verschrauben der Füllungshalteleisten aus Denkmalschutzgründen nicht gewünscht, so sind sämtliche Füllungen einzusiegeln und raumseitig durch einen im Füllungsfalz eingebrachten Aluminium-Winkel zu verstärken. Dieser Winkel ist durch die Original-Glashalteleisten zu verdecken. Hierfür sind die Glashalteleisten auf der Füllungsseite zu fälzen. Das Oberlicht ist durch das außenseitige Gitter ausreichend gegen ein Aufhebeln des Flügels mit einem Schraubendreher gesichert (Abb. 6, 12). Zusätzlich können die für die raumseitige Türflügelsicherung angebrachten Querstangen weiterhin benutzt werden.

Sollte es seitens des Denkmalschutzes zulässig sein, könnte auch das Anbringen eines über die gesamte Höhe gehenden kastenförmigen Aufschraub-Mehrfachverriegelungsschlosses mit Schließblechkasten und elektronischer Überwachung erwogen werden.

Wie aus Abb. 14 und 15 zu erkennen ist, kann davon ausgegangen werden, dass die vorhandenen Beschläge nicht denkmalgeschützt sind.

Wegen der gewendelten Treppe und dem zu geringen Freiraum zwischen Hauseingangstür und Treppenaufgang zum Flur ist der Einbau einer zusätzlichen geprüften Türanlage in der Widerstandsklasse RC 2 / RC 3 nicht möglich. Ebenso ist der Einbau von raumseitig angebrachten Scheren- oder Rollgittern ausgeschlossen.

Eine absolute Schwachstelle stellen an diesem gewerblich genutzten Gebäude die Fenster und Fenstertüren dar. Sie sind nicht ausreichend gegen Aufhebeln gesichert, sodass unbedingt auch hier eine einbruchhemmende Prävention z.B. durch Aufschraub-Systembeschläge und absperrbare Fenstergriffe vorzunehmen ist. Möglich ist auch das Nachrüsten im Falz mit Sicherheitsbeschlag, der nach DIN 18104 Teil 2 geprüft ist.

Zur Verbesserung des Wärmeschutzes kann einzig das Anbringen eines zusätzlichen schweren Vorhanges empfohlen werden, da das Einbringen einer Dichtung in den Falz nur durch eine großvolumige Schlauchdichtung möglich wäre, was sicherlich gegen die Forderungen des Denkmalschutzes verstoßen würde.

Zusammenfassend ist auszuführen, dass an historischen Außentüren wegen der meist massiven Holzbauweise eine bandseitige Maßnahme selten notwendig sein wird, wenn die Bänder als sichtbar aufgebrachte Winkelbänder ausgebildet sind. In den Falz eingelassene Schlösser sollten durch Anbringen von Schutzbeschlägen verbessert werden. Sind bereits Einfachschlösser mit Schutzbeschlägen eingebracht, so sollten diese gegen Mehrfach-Hakenschwenkriegelschlösser und dazugehörige Winkelschließbleche ausgetauscht werden. Als Schutzbeschlag sind stilistisch passende, historisch nachgebaute Schutzbeschläge einzusetzen – der Markt bietet viele Varianten –, was allerdings mit der Denkmalschutzbehörde im Vorfeld abzustimmen ist. Generell wird empfohlen, sich zunächst auch auf der polizeilichen Beratungsstelle zu informieren, um dann mit der Denkmalschutzbehörde in Verbindung zu treten. Die Problematik des Denkmalschutzgedankens bei der Nachrüstung – so viel Einbruchschutz wie möglich, so wenig Veränderung wie möglich – wird immer ein Spannungsfeld bleiben, das es zu bewältigen gilt. Oberstes Gebot sollte ein gemeinsames »Ziehen an einem Strick« sein.

Das kalkulierbare Restrisiko sollte versicherungsmäßig abgedeckt werden. Notfalls gibt es noch die Möglichkeit, einen sogenannten Sicherheitsraum innerhalb des Gebäudes als »Wertbehältnis« und gegebenenfalls Fluchtraum zu schaffen.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Dipl.-Ing. (FH) Rüdiger Müller

Rüdiger Müller begann seine berufliche Laufbahn mit einer Ausbildung zum Bau- und Möbelschreiner und sammelte praktische Erfahrung in den Gesellenjahren. Nach seinem Studium an der Fachhochschule Rosenheim war er zwölf Jahre am Institut für Fenstertechnik (ift) tätig, wo er maßgeblich am Aufbau von RAL-Gütesicherung, Türenprüfstelle und Forschung beteiligt war. Dies legte den Grundstein für das Prüfinstitut Türentechnik + Einbruchsicherheit, das 2004 auf 20 Jahre Bestehen zurückblickte.

Mit der Gründung des Prüfzentrums für Bauelemente (PfB) wurde der europäische Ausbau vorangetrieben, womit die Kontinuität in Prüfungen, Überwachungen und Seminaren gesichert ist. Die Zusammenarbeit mit dem Holzforschungsinstitut München ermöglicht zudem tiefere Einblicke in den Brandschutz.