Woher stammt der Begriff Lambrequin?

Dem Kunstlexikon von Peter W. Hartmann folgend, geht der Begriff Lambrequin auf das niederländische lamper („Schleier“) zurück, was im Französischen über drap („Tuch“) zunächst zur Draperie führt - der dekorativen Anordnung von Stoffen bei der Gestaltung von Räumen. Erfolgt die Anordnung horizontal, so spricht man von Lambrequin.

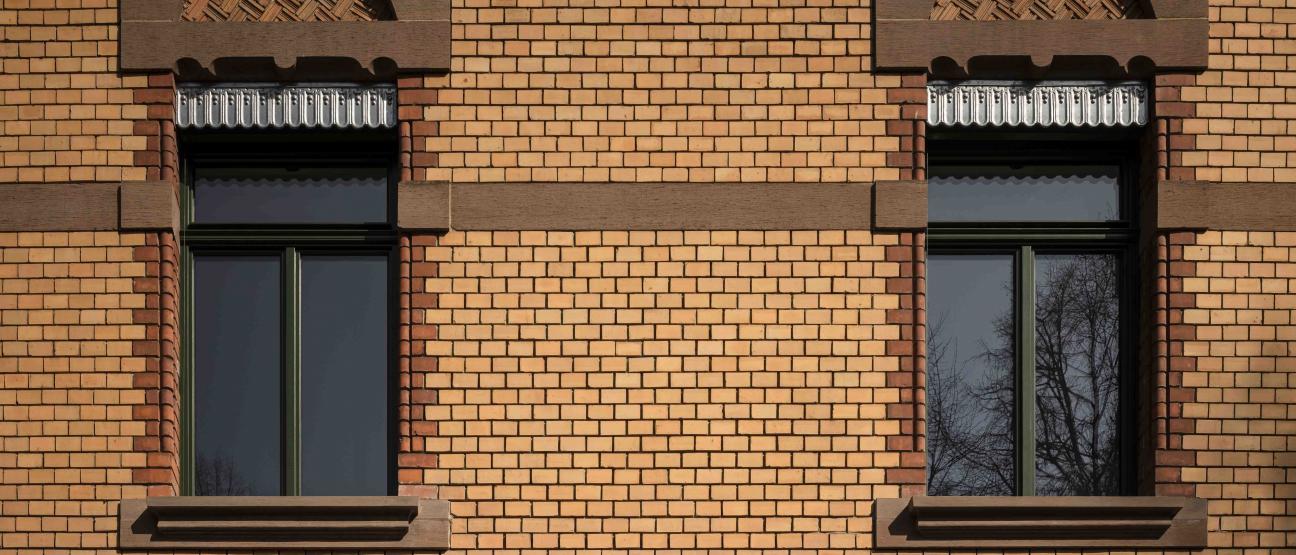

Lambrequins fanden sich deshalb zunächst auch als „Querbehang“ oder „Bogenbehang“ an Baldachinen, Himmelbetten, Möbelbezügen oder Thronen, später auch an Markisen, Portieren oder als Teil der dekorativen Fenstergestaltung (Übergardinen), zumeist mit Posamenten wie Fransen, Borten oder Quasten besetzt. Wurden damit etwa Gardinenleisten oder -schienen verdeckt, hatten sie zudem schon hier auch funktionale Bedeutung (siehe oben: ver-„schleiern“) (Abb. 1)

Wie sind Lambrequins entstanden?

In der Zeit des Barock - dem 17. und 18. Jahrhundert also - fand diese Form der Verzierung Eingang in die Architektur Europas. Durchaus denkbar, dass die Anstöße dafür schon mehr als weitere 900 Jahre zuvor zu finden sind, als die Araber mit der Eroberung Iberiens begannen und dadurch auch die indisch-arabische Baukunst zumindest in den Südwesten Europas gelangte. Wurde das Prinzip „Sehen, ohne gesehen zu werden“ - also die Teilhabe am pulsierenden Leben vor der Tür bei gleichzeitigem Schutz der Privatsphäre - zunächst vor allem über komplett aus Stein gehauene Gitterfenster im arabischen Stil durchgesetzt, erfüllten später Gardinen einerseits, Jalousien und Rollläden andererseits diese Funktion.

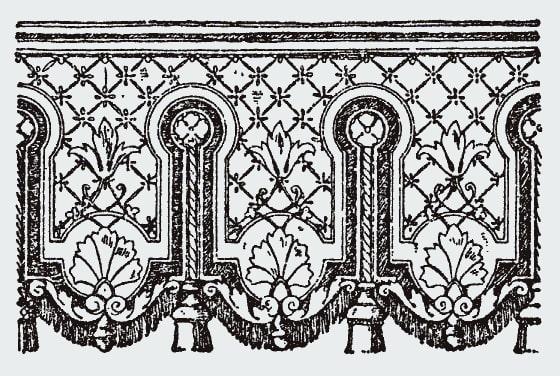

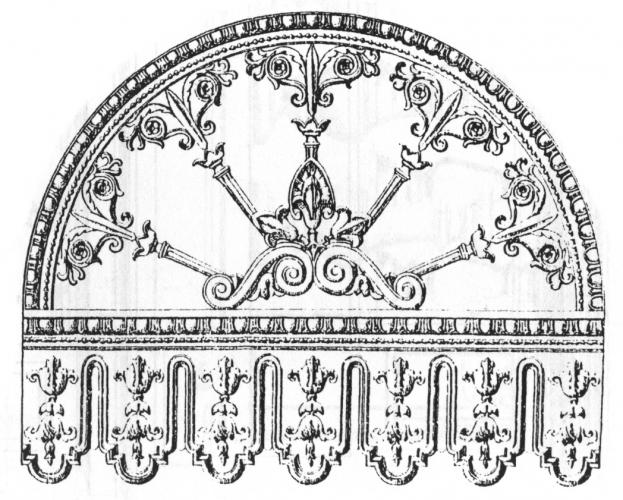

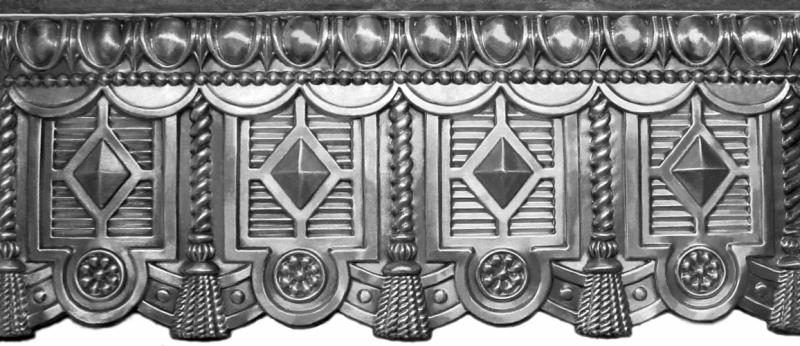

Lambrequins wurden etwas später u. a. auch in Stein, Stuck und Metall ausgeführt: als Abschluss von Gesimsen, Kapitälen, Geländern usw. (Abb. 2). Und spätestens im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts dann - wie Franz Sales Meyer, Professor für Ornamentik in Karlsruhe, mit einigem Erstaunen in seinem Handbuch der Ornamentik festhielt - „(...) finden sich (Lambrequins) neuerdings als Blende vor Rollladen und Jalousien“. Um zugleich kritisch anzumerken: „Wobei das ausgeschnittene, gedrückte Blech zu der Form allerdings nicht im richtigen Verhältnis steht.“ Diese Aussage lässt zwei Schlüsse zu:

Einmal, dass zu dieser Zeit die Verwendung von Lambrequins zur Verdeckung („Verschleierung“) von Jalousien noch immer eher ungewöhnlich war. Und zum anderen, dass diese eine eher gedrungene Form hatten und eben aus Blech geformt wurden, was ihre Funktionalität über viele Jahre gewährleistete. Noch heute gibt es viele sehr gut erhaltene Beispiele aus der von Meyer beschriebenen Zeit. Vergleichbares aus der Zeit des Jugendstils ist dagegen seltener zu finden.

Als deutsche Entsprechung für Lambrequin wird zuweilen noch der Begriff Schabracke verwendet, der bei der Fensterdekoration noch angehen mag, mit Blick auf die dargelegte Historie zumindest für den Bereich der Architektur aber wenig zutreffend erscheint. Der Begriffs-Ursprung geht sowohl auf das Türkische (caprak), als auch das Ungarische (csáprág) zurück und bezeichnet übereinstimmend eine (mehr oder weniger reich verzierte) Decke, die unter den Pferdesattel gelegt wurde. Hinsichtlich des Materials, als auch der Funktion („Jalousieblech“) erfasst er also nicht annähernd den relevanten Gegenstand, sodass es dann auch unerheblich ist, wenn er im Deutschen - negativ belegt - beispielsweise auch ein altes Pferd, eine abgenutzte Sache oder einen baufälligen (alten) Gegenstand bezeichnet.

Welche Lambrequin-Formen gibt es?

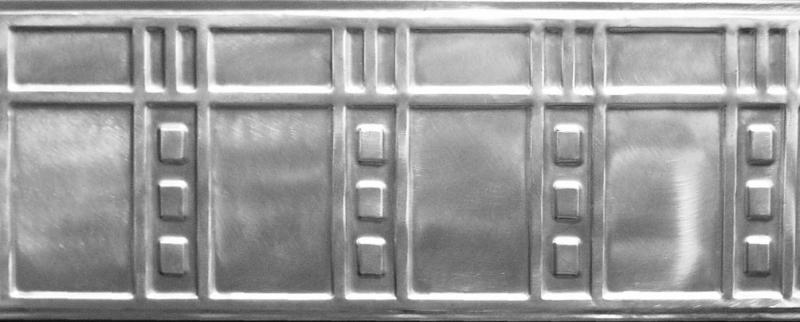

Wie schon dargelegt, wurden die Formen der Metall-Abdeckungen den Formen ihrer textilen Vorläufer zumeist nachempfunden. Über die Gestaltung der Bleche hatte das „Original“ - die Aufhängung oben mit gewellt oder zackenförmig herabfallenden Konturen (Abb. 3), ggf. mit weiteren Verzierungen an den Enden (Quasten, Fransen, Abb. 4) - hohen Wiedererkennungswert. Überhaupt waren früher die Lambrequin reich verziert - mit entsprechenden Mustern und häufig floraler Prägung.

Heute wünschen viele Kunden einfache, gerade, geometrisch stark vereinfachte Motive mit wenigen oder gar keinen Verzierungen (Abb. 5 und 6). Zudem sollen die Bleche möglichst schmal sein, damit es dadurch im Raum nur geringe Schattenbildung gibt (Abb. 7). Das Motiv dagegen, solche Bleche zu verwenden, ist überwiegend noch das ursprüngliche: die optisch saubere, manchmal auch anspruchsvollere „Verschleierung“ der Jalousiekästen, oft in Verbindung mit einer traditionellen Sichtweise („Das Haus hatte schon immer Jalousiebleche.“

Wie wurden Lambrequins farblich gestaltet?

Lambrequins wurden schon vor mehr als 100 Jahren farblich gestaltet: teilweise einfarbig (Abb. 9), manchmal auch mit mehreren Farben (Abb. 10). Heutzutage wird je nach denkmalpflegerischer Auflage oder Geschmack des Architekten bzw. Bauherrn entschieden, ob eine farbliche Gestaltung erfolgt.

Ein nicht unwesentlicher Teil der Kunden wünscht eine Lackierung der überwiegend aus Zink gefertigten Bleche in (Moos-) grün. Meistens wird damit eine Anpassung an die jeweilige Fassadenfarbe, Fensterfasche, den Fensterrahmen oder den Rollladen angestrebt.

Um eine langlebige Farbbeschichtung zu erhalten, wird nach einer Netzmittelwäsche mit Ammoniak (um Schmutzansammlungen in den Hinterschneidungen zu entfernen, die sich aus der grob-kristallinen Struktur von Zink ergeben) und anschließender Trocknung, zuerst ein 2-Komponenten-Lack als Grundierung und danach eine 1-Komponenten-Deckschicht aufgebracht.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Wie werden Lambrequins heute hergestellt?

Die Beschreibung der nachfolgenden Herstellungsmethoden für Prägeformen ist nur exemplarisch und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt jedoch grundsätzlich drei unterschiedliche Ausgangssituationen:

a) Nachbildung nach noch vorhandenem Muster,

b) Nachbildung nach einer Zeichnung oder einem Foto,

c) Neuentwicklung einer Form.

Zu a) Wenn die Nachbildung eines vorhandenen Musters erstellt werden soll, wird zunächst ein Gipsabdruck des bestehenden Bleches genommen. Damit wird dann eine Sandform erstellt, in die Metall gegossen wird. Dieser Guss stellt einen Teil des Stempels dar, mit dem dann der Gegenstempel gefertigt wird.

Zu b) Bei einer Rekonstruktion nach Zeichnung oder Foto müssen zunächst die wahrscheinlichen Abmaße ermittelt werden. Danach wird ein Modell aus Ton hergestellt, von dem ein Gipsabdruck genommen wird. Man kann aber auch das Modell in einem CAD-Programm erstellen und dieses Modell dann in geeignete Werkstoffe wie Metall oder Kunstharz fräsen lassen. Anschließend erfolgt wiederum die Erstellung der Sandform als Grundlage für den sukzessiven Guss der beiden Prägeformen.

Zu c) Ist eine völlig neue Form zu entwickeln, steht in diesem Falle im Anfang nicht das Wort, sondern die Idee, die in einen grafischen Entwurf umzusetzen ist. Auf der Grundlage dieser Zeichnung wird dann ein Modell mit Hilfe eines CAD-Programms gefräst oder handwerklich in beispielsweise Ton oder Gips erstellt. Die Schritte danach sind analog der zuvor beschriebenen.

Nach dem Anfertigen der Prägeform, folgt das Pressen der Bleche - etwa mit einer hydraulischen Presse.

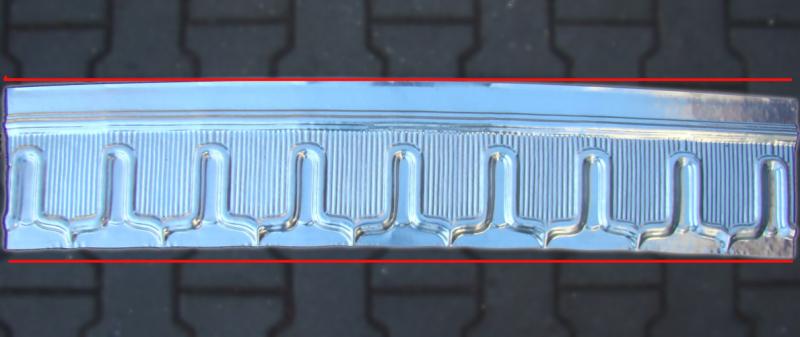

Die Gestaltung der Lambrequins ist selbst bei aller Bearbeitungssorgfalt nicht problemfrei. Vor allem können unterschiedliche Musterungen im oberen und unteren Bereich des Bleches zu unerwünschten Stauchungen bzw. Streckungen führen, die an der oberen Kante des Bleches einen Bogen entstehen lassen (Abb. 13). Dieses Problem ist nur zu beheben, indem das Blech an eben dieser oberen Kante erneut gestaucht oder gestreckt wird, um den Verzug durch das Muster wieder auszugleichen.

Thomas Müller

Metallbildnermeister, Restaurator im Handwerk und Geschäftsführer der Metalldrückerei Müller in Freiamt bei Freiburg. Sein Unternehmen wurde 1953 als Familienbetrieb gegründet und entwickelte sich auf dem Gebiet der Metallumformung vom industriellen Zulieferer zum anerkannten Fachbetrieb in der Denkmalpflege und im künstlerischen Sakral- und Profanbau. Gestützt auf fundiertes Wissen über Stilkunde und historische Besonderheiten verarbeitet der Betrieb alle üblichen Metalle nach eigenen Entwürfen, Kundenwünschen und auf der Grundlage von Fragmenten oder Fotos bei der Nachbildung historischer Elemente.

Kontakt:

Metalldrückerei Inh. Thomas Müller

Glasig 3

79348 Freiamt

Tel. 07645-9139803

anfrage@metalldrueckerei-mueller.de

www.metalldrueckerei-mueller.de

Quellangaben zum Artikel anzeigen