Die Entwicklung des Fensters über die Jahrhunderte

Ein Fenster ist und war schon immer Bestandteil der Fassade eines Gebäudes. Der deutsche Begriff Fenster= fenestra (lat.) kommt aus dem lateinischen – der engl. Begriff „window“ hingegen bedeutet übersetzt so viel wie „Windauge“.

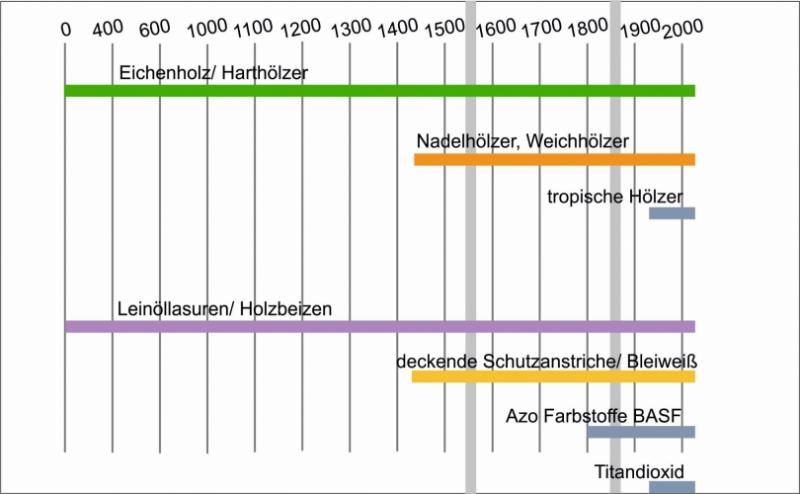

Wie sich dieses Windauge im Laufe der Jahre verändert hat, sieht am an den beiden Übersichtstabellen. Eine Zeittafel des Fensters zeigt uns die Entwicklung über die Jahrhunderte hinweg in Funktion, Materialität, Gläsern, Rahmungen und letztlich der Farbgebung.

Die Verglasung als Zeichen von Wohlstand

Historiker nehmen an, dass Glas für Fenster zum ersten Mal Ende des 1. Jahrhunderts nach Christus verwendet wurde, - als die Römer entdeckten, dass die Zugabe von Manganoxid zu gegerbten Tierhäuten eine klare Substanz bildete – ähnlich wie Glas.

Bis ins ausgehende Mittelalter waren verglaste Fenster vor allem in den einfachen Häusern der Bauern und Bürger kaum in Gebrauch oder einfach zu teuer. Die Herstellung durch den Glasmacher inklusive abschließenden Walzens ließ keine allzu großen Formate zu, daher wurden, wenn überhaupt, nur vereinzelt kleine Scheiben eingesetzt.

Im Grunde war Glas damals nur etwas für die Reichen und stellte auch ein Zeichen von Wohlstand dar. Archäologen finden es lediglich in den besonderen Gebäuden alter historischer Siedlungen.

Viele kleine Glasstücke formten große Glasflächen

Erst im 12. Jahrhundert kam die Butzenscheibe auf. Hergestellt wurde diese kleinen Glasscheiben durch das Blasen einer Kugel, die unten offen war und anschließend geschleudert wurde. Durch diesen Vorgang entsteht eine runde Scheibe, die einen Durchmesser von ca. 15 Zentimetern hat. Die einzelnen Scheiben werden dann durch Bleistege miteinander verbunden und gefasst.

Die Herstellung großflächiger Glasscheiben war technisch schwierig, daher wurden große Fenster jahrhundertelang aus vielen kleinen Glasstücken zusammengesetzt, aus diesem Grund waren die Glas- oder Fensterscheiben aber nie ganz gleichmäßig. Erst im 13. Jahrhundert entdeckt man in Europa wohl eher bei den wohlhabenden Bevölkerungsschichten den Einsatz von Glasfenstern.

Welches Holz wurde für den Bau von Fenstern früher verwendet?

Eine erste Auseinandersetzung in Bezug auf Fensterrahmen, deren Material und dem damit verbundenen Schutz des Fensters können wir vielleicht im frühen Mittelalter ansetzen. Die folgende Übersicht zeigt, seit wann und welche Hölzer für das Rahmen von Fenstern verwendet wurden:

Der Anstrich als Holzschutz

Sobald wir Materialien wie z.B. Holz zur Rahmung eines Fensters verwenden, müssen wir uns auch mit dem Schutz des Materials vor Witterungs- und Umwelteinflüssen auseinandersetzen.

Das heißt – man braucht einen Schutzanstrich:

Anstriche setzen sich grundlegend aus drei Komponenten zusammen: dem Pigment als eigentlichem Farbgeber, dem Bindemittel - einem Haftvermittler der Pigmente untereinander und mit dem Untergrund, und letztlich aus Lösemitteln und Zusatzstoffen, welche eine Verarbeitung erleichtern wie z.B. Verlaufsmittel oder Trocknungsbeschleuniger.

Die Fenster-Farben der einzelnen Stilepochen

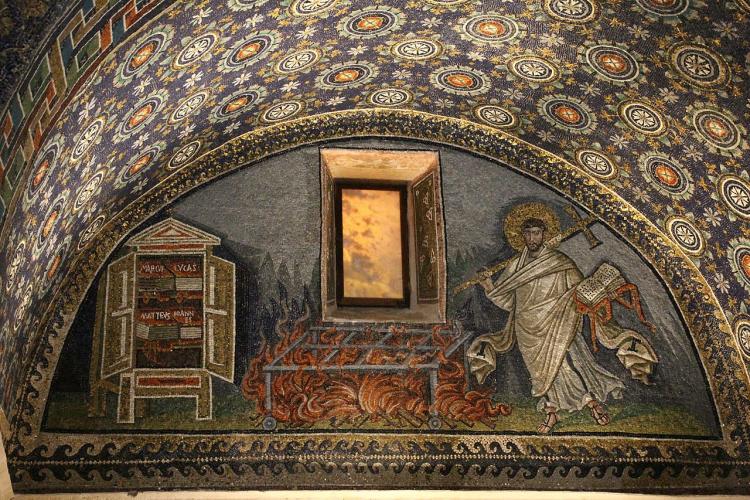

Lassen Sie uns jetzt einen kleinen Ausflug in die Kunst- und Architekturgeschichte machen:

Im Laufe der Jahrhunderte und den damit verbundenen Stilepochen macht das Fenster eine Wandlung zu einer stilprägenden Form in Hinsicht auf Material und Farbe durch. Die verwendeten Farbtöne der einzelnen Epochen können wir heute über genaue Befunde rückschließen.

Die Zeit der Renaissance

Bei der Fassadengestaltung zeigt sich während der Renaissance eine Vorliebe für einen Bunt-Unbunt Kontrast. Vorherrschende Farbtöne sind unbunte Farbtöne wie Grau und Weiß – Farben werden mehr als dekorative Elemente an kleinen Flächen eingesetzt. Als Fensterhölzer kommt in der Hauptsache mit Leinöl behandeltes Eichenholz infrage.

Die Zeit des Barock

In der Epoche des Barock wurde mehr auf das Thema Farbe gesetzt – woraus zu schließen ist, dass auch bei der Behandlung der Hölzer Einfärbungen vorgekommen sind. Leinölfarben können mit Farb-Pigmenten verrieben werden,- aber nicht jedes Pigment verträgt sich mit dem jeweiligen Bindemittel. Wir können also davon ausgehen, dass die Farbtöne eher als eine mehr oder weniger dünne oder dicke Lasur aufgetragen wurden. Auch wird Eichenholz allmählich wohl zu teuer geworden sein, sodass man nach und nach auch heimische Weichhölzer für den Fensterbau verarbeitet – und diese musste man anders als bisher bekannt schützen.

Wir können die gesamte Epoche des Barock in drei Farbphasen einteilen:

- die frühe, verhaltene Farbphase – ca. 1600 bis 1680

- die mittlere – stark farbig ausgeprägte Farbphase ca. 1680 bis 1720

- die späte kontrastreiche Phase von etwa 1720 bis 1770

Die Zeit des Klassizismus

Gegen die üppige farbige Ausstattung von Gebäuden des Barock und des sich anschließenden Rokoko wendet sich die Zeit des Klassizismus mit der Hinwendung zur Steinsichtigkeit und der Ablehnung der Farbe im Bauwesen.

Eine besondere Stellung nimmt die Auseinandersetzung mit dem Thema Farbe durch den sogenannten Polychromiestreit ein.

Die Zeit des Historismus

Aufschriebe über Materialien und Verkaufszahlen bestimmter Bauprodukte und Farben sind uns genauer erst seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts überliefert – eine erste Farbkarte wurde beispielsweise vom Mineralfarbenhersteller Adolf Keim im Jahr 1878 nach deren Patentierung herausgegeben.

Heute gibt es sehr viele Farbkarten, Farbtonkollektionen und Farbordnungssysteme, die den Architekten und Denkmalpfleger immer wieder vor eine besondere Herausforderung im Umgang mit diesen Farbordnungssystemen stellen.

Die Palette der Farbtöne – sprich die Zahl der Farbtonnuancen -, der Beschichtungsstoffe und Anstrichtechniken hingegen blieb bis ins 19. Jahrhundert hinein eher übersichtlich und wesentlich reduzierter im Verhältnis zu den heute im Fachhandel angebotenen Produkten.

Die handwerklichen und technischen Fertigkeiten der damaligen so genannten „Dekorationsmaler“ dürften jedoch deutlich besser ausgeprägt gewesen sein als heute.

Das ausklingende Biedermeier legte noch großen Wert auf handwerkliche Tradition, sei es in Schreinerarbeiten oder in der umfangreichen Ausgestaltung von Wohnräumen. Die in der Mitte des 19. Jahrhunderts aufkommende Industrialisierung bringt eine Fülle von Möglichkeiten für industriell gefertigte Produkte. Bedingt durch die Erfindungen im Maschinenbau und der dadurch möglichen Massenproduktion, sei es in der Fenster- und Türenherstellung, wie auch bei Stuckarbeiten an Fassade und Innenraum wird altbewährte Handwerkstradition durch maschinelle Vorfertigung ersetzt. Ab jetzt wird wahrscheinlich allein aus Preisgründen kaum noch das bis dato hauptsächlich verwendete Eichenholz bei der Fensterherstellung zu finden sein. Man greift zurück auf heimische Weichhölzer, welche ja jetzt mit den chemisch verbesserten Lackprodukten in allen möglichen Nuancierungen behandelt werden können.

Industrialisierung eröffnet neue Möglichkeiten

In diesem neu aufkommenden Historismus entstehen unzählige Nachahmungen sämtlicher bisher dagewesenen Stile im Bereich der Fassaden- und Innenraumgestaltung. Es war möglich geworden, alle bisher dagewesenen Bauformen zu kopieren und zu imitieren. Es entstanden die heute zum Wohnen sehr beliebten Stadtquartiere wie beispielsweise in Berlin Kreuzberg, München, Stuttgart Süd, West oder Mitte, in Leipzig, Dresden und auch im europäischen Ausland.

Nach einer statistischen Untersuchung über Verkaufszahlen bestimmter Farbtöne durch Frau Dr. Christel Darmstadt kann man die Farbströmungen zur Zeit des Historismus in drei Farbphasen einteilen:

- die Zeit der „buntfarbige Dekoration“ von etwa 1830 bis 1860

- die Zeit der „dunklen Naturfarbigkeit“ von etwa 1860 bis 1890

- die Zeit der „historisch richtigen Farbgebung“ gegen Ende des 19. Jahrhunderts von ungefähr 1890 bis 1915

Diese drei Farbphasen sollten in der Denkmalpflege auf jeden Fall berücksichtigt werden – ein Spaziergang durch erwähnte Stadtquartiere zeigt uns die Vielzahl von jetzt verwendeten Farbtönen auf. Vor allem abgedunkelte Rottöne, Blau-, Grau und Grüntöne – seltener Weiß – wie man vielleicht vermuten würde, herrschen in den Farbfassungen von Fensterrahmen und Fensterläden vor.

Die Zeit des Jugendstils

In der Zeit des Jugendstils um 1900 herum wird die Form im Dekor, in der Fassaden- und Fensterausbildung ganz besonders stilprägend. Man bewegt sich weg von der industriellen Vorfertigung von Fassadenteilen und besinnt sich wieder auf die handwerkliche Arbeit. Nur – wer konnte sich diese besonderen handwerklichen Arbeiten leisten?

Unsere großen europäischen Städte zeigen noch heute sehr vielfältige Ausprägungen an Jugendstilarchitektur. Wir unterscheiden hier ganz grob einen floralen Jugendstil und den strengeren, geometrisch ausgeprägten Jugendstil. Als Architektenvertreter sind hier sicherlich Otto Wagner aus Wien, die Darmstädter Künstler und Architekten Josef Maria Olbrich und Peter Behrens sowie in Schottland Charles Rennie Macintosh zu nennen.

Auch hier bilden sich in der Farbsprache zwei Auffassungen heraus, die auch heute noch die Denkmalpflege immer wieder zu Diskussionen um die Farbe anregten:

- Ein Haus soll sein wie ein „Blumenstrauß“! (Josef Maria Olbrich)

- Andere sprechen sich gegen das „geistlose Bepinseln“ von Fassaden aus, die Form sollte nicht durch die Farbe verfälscht werden.

Hier steht die Auffassung derer, die das Erscheinungsbild eines Hauses wie einen Blumenstrauß betrachteten – zu ihnen gehörte J.M. Olbrich – das heißt, ein Haus besitzt eine sehr stark ausgeprägte Farbigkeit. Die Siedlung auf der Mathildenhöhe in Darmstadt wurde im Volksmund „Tintenviertel“ bezeichnet, demgegenüber stand die übrige Stadt in Steingrau.

Ein Rezept von J.M. Olbrich sagt:

„Der Giebel - verschindelt, sei Grün gestrichen, halte das Holzwerk in Weiß, die übrige Fassade in Ocker abgetöntem Putz. Besonders wichtig sind die roten Dachziegel, denn durch die Farbabstimmung Grün, Gelb, Weiß und Rot macht das Haus einen freundlichen Eindruck, einem Blumenstrauße gleich“. Die Zeitschrift „Die Kunst“ empfiehlt in einem Aufsatz über Landhäuser im Harz eine Farbpalette von hellem Ocker, tiefem Rot, Blau und Grün sowie Schattierungen von Violett.

„Gegen das geistlose Bepinseln von Fassaden“

Die Verfechter dieser Theorie raten zu einer eher zurückhaltenden Farbsprache,- sie vertraten die Meinung, starke Formensprachen in Architektur und an einer Fassade bedürfe nur eines zurückhaltenden Anstrichs, um die Licht- und Schattenwirkung der Form zu unterstützen. „Nichts wirkt Genuss tötender als übel gewählte, ordinär kreischende Farbtöne“, sie gelten als „überflüssiges Pinselgefasel“.

Zitat: „Wo Du zu dekorativen Zwecken mit einer Farbe auskommst, da nimm nicht zwei, wo zwei zulangen, nicht drei – sonst allerdings kommt statt Farbenkraft leicht Buntscheckigkeit heraus“.

Stellt sich dem Denkmalpfleger die Frage, wie stehen wir jetzt dazu?

Und wie entscheiden wir, wenn kein Befund vorliegt?

Die Zeit des Bauhaus

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts setzt das Bauhaus mit der Einrichtung einer Klasse für Wandmalerei neue Trends in der Farbgestaltung. Hinnerk Scheper hatte im Jahr 1925 diese Klasse übernommen, die zuvor Johannes Itten, Oskar Schlemmer und Wassily Kandinsky geleitet hatten. Im Gegensatz zu Scheper hatten deren Schwerpunkte mehr im bildhaften und figürlichen Gestalten gelegen. Kandinsky (als Expressionist) folgte nach Aufzeichnungen seiner Frau Nina nicht den puristischen Tendenzen der 20er Jahre, denen sich Gropius im Bereich der Architektur angeschlossen hatte. Vielmehr waren seine Wandgestaltungen eng mit den eigenen, darauf befindlichen Bildern und Malereien verwoben.

In Aufschrieben finden wir eine Auflistung von Techniken, die Kandinsky und seine Kollegen angewandt haben. Dazu gehören wieder- oder noch immer Leim- und Kaseinfarben, Öltempera- und Ölmalfarben, Kalk- und Wachsfarben, das Sgraffito und das Fresko als Putztechniken und auch Imitationstechniken auf Holz oder Stuck.

Für die Farbigkeit von Fenstern heißt das durchaus die Verwendung von Grau bis Schwarz – dunkle Brauntöne (als Edelholz Ersatz?) und natürlich jetzt auch (damalige) Weiß.

Von Hinnerk Scheper weiß man, dass seine Werkstatt eher handwerklich ausgerichtet war. Von ihm liegen keine theoretischen Abhandlungen über den Gebrauch von Farben in der Architektur vor. Die Fassadenfarbigkeit der Bauhausarchitektur, geprägt durch Walter Gropius, zeigt sich primär „Weiß“ als Sinnbild schmuckloser Eleganz. Nichts sollte von der reinen Form ablenken. „Weiß“ galt als reine, funktionale Farbe und so wurde der 1927 entstandenen Weißenhofsiedlung auch ein wenig abfällig der Beiname „Araberdorf“ gegeben. Wenn wir die Weißenhofsiedlung ein wenig genauer betrachten, werden wir aber feststellen, dass nahezu an keiner Fassade das reine Weiß auftaucht- vielmehr haben wir eine Palette von sanften Weißnuancen und vielen Pastellfarbtönen vorliegen.

Die Farbe Weiß, welche wir heute unter Weiß verstehen, gibt es herstellungstechnisch eigentlich erst seit dem Jahr 1938. Das heißt, die Farbtöne RAL 9010 oder RAL9016 waren damals noch nicht herstellbar.

De Stijl und Le Corbusier prägen Weißenhofsiedlung mit pastellfarbenen Fassaden

Den beim Bau der Weissenhofsiedlung Stuttgart von 1927 beteiligten Architekten gehörten neben den Bauhäuslern auch Architekten der Gruppe de Stijl aus Holland sowie Le Corbusier aus der Schweiz an.

In Holland hatte sich in den 20er Jahren die Gruppe De Stijl formiert. Architekten, Künstler und Designer bevorzugten geometrisch-abstrakte und „asketische“ Darstellungsformen in Kunst und Architektur und beschränkten sich auf reine Funktionalität und Purismus. Zu ihr gehörten Piet Mondrian, Gerrit Rietveld, Theo van Doesburg und der Architekt J.J.P. Oud, der auch am Weißenhof eine Reihenhaussiedlung erstellt hatte. J.J.P.Oud setzte in seinen Gebäuden quasi die Bilder Piet Mondrians in Architektur um.

Schauen wir uns die Häuser des Architekten Le Corbusier genauer an, so stellen wir fest, dass er leichte, helle und duftige Pastellfarbtöne an den Fassaden und kräftige, warme Farbtöne im Innenraum verwendete. Le Corbusier verstand sich als Künstler und Architekt, aus diesem Grund war es ihm ein Anliegen, Architektur und Kunst nicht zu trennen – in der Architektur verwendet er deswegen auch die Farben der Kunst.

Bei den Fensterfarben findet man neben dem damals üblichen „Weiß“ vornehmlich auch Grautöne, dunkle Rot-, Blau, Blaugrau - und Grüntöne und Schwarz – Weiß Kombinationen. Für Le Corbusier waren die „billigeren Farben“ eigentlich ein Ersatz für teure Materialien – auf die man aber aus Kostengründen verzichten musste.

Bruno Taut ruft zum farbigen Bauen auf

Mit seinem „Aufruf zum farbigen Bauen“ nahm der Architekt und Farbphilosoph Bruno Taut eine Sonderstellung in der farbigen Gestaltung von Architektur ein. Geprägt durch die Farbenfreude des Expressionismus gestaltet er ganze Stadtteile in und um Berlin und in Magdeburg mit einer wahren Farbexplosion. Mit dieser Verwendung von sehr ausdrucksstarken Farben im Innen- sowie im Außenraum verfolgte er seine ganz bestimmte Farbphilosophie, die ihn weltweit als Farbarchitekt berühmt machte. Die Ausgestaltung der von ihm konzipierten Stadtviertel nimmt noch heute eine ganz besondere Stellung in Architektur und Städtebau ein. Welcher Architekt hat und hatte jemals eine solche Vielfalt von farbigen Gestaltungsmöglichkeiten ganzer Stadtviertel aufgezeigt.

In Sachen Fensterfarben bietet Taut uns eine umfangreiche Farbpalette in sehr intensiven Farbtönen an, über die Primärfarben Gelb, Rot, Blau im Kontrast mit Schwarz, Weiß und Grau – und meistens zusätzlich noch in 2 farbigen Kompositionen.

Prof. Matthias Gröne

lehrte an der Hochschule Esslingen in der Fakultät Angewandte Naturwissenschaften im Studiengang Farbe/Chemie. Sein Fokus lag auf den Vorlesungen "Form- und Farbtheorie" sowie "Farbdesign" im Grundstudium. Zudem leitete er Seminare zu "Produktdesign und Konstruktivem und Freiem Zeichnen", wobei er besonders die Bereiche "Kreative Werktechnik" und "Denkmalschutz mit Denkmalpflege" betonte. Seine Lehre war geprägt von Praxisnähe und einem starken Engagement für Farbdesign und gestalterische Innovation.

Quellangaben zum Artikel anzeigen