Jahrhundertkunstwerke, die bis heute beispielgebend sind und deshalb erhalten werden müssen. Nur dem geschulten Blick eröffnet sich das gesamte Spektrum der Kunstfertigkeit. Deshalb geben wir Ihnen auf den nun folgenden Seiten einen kleinen Einblick in die Geschichte der Haustüren, ihrer Formensprache, Konstruktionen und in unsere handwerklichen Fertigkeiten. Die genannten Jahreszahlen sind dabei Annäherungswerte, die von Region zu Region unterschiedlich sind.

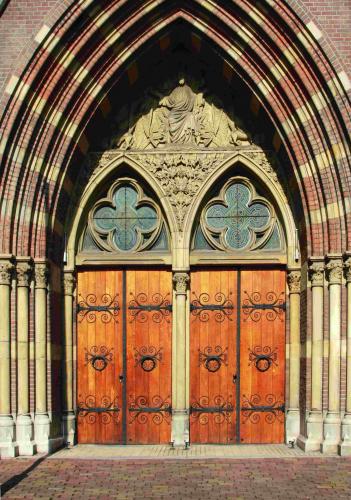

Romanik ca. 1000 bis 1250 und Gotik ca. 1250 bis 1550

Diese Entwicklungsepochen mitteleuropäischer Baukunst waren geprägt von Rundbögen in der Romanik und spitz auslaufenden Bögen in der Gotik. Dies spiegelte sich auch in der Gestaltung von Türen wider. Sie waren in den unteren Bereichen gerade und folgten den entsprechenden Bögen oberhalb einer parallelen Linie. Aber auch gerade Abschlüsse mit einem waagerechten Sturz waren üblich. Zudem wurden die Gebäudezugänge hauptsächlich durch die aufwändig gearbeiteten Steingewände gestaltet. Die Tür selbst besaß kaum gestalterische Elemente und war vom Zweck geprägt. Oberlichter aus Holz waren noch nicht weit verbreitet. Es gab sie lediglich verbaut mit zum Beispiel bunten Bleiverglasungen als sogenanntes Maßwerk in Stein. Während Steinmetz- und Schmiedehandwerk schon in voller Blüte standen, waren konstruktive Holzverbindungen kaum entwickelt. Trotzdem waren die Türen imposant. Denn sie bestanden aus grob behauenen Bohlen, die durch aufwändige handgeschmiedete, auf der Außenseite aufliegende

Beschläge zusammengehalten wurden. Die Enden dieser Beschläge waren als Angeln geschmiedet. Diese wurden mit Haspen (Haken) am Mauerwerk befestigt und hatten eine Drehfunktion. Manchmal wurden aber auch die gesamten Türflügel zusätzlich mit Blechen beschlag">beschlagen. Die Schlösser dieser Zeit sind außergewöhnlich kompliziert und einbruchhemmend.

Renaissance ca. 1550 bis 1660

In dieser Epoche gab es eine Rückbesinnung auf die antike Formensprache. Zudem ist sie prägend für die handwerkliche Entwicklung von Holzkonstruktionen.

Stemm- und Stecheisen sowie die Verwendung von Hobeln jeder Art eröffneten bisher ungeahnte Möglichkeiten. Die ersten Rahmenverbindungen mit Schlitz und Zapfen oder Loch und Zapfen fanden Verbreitung. Abgeplattete Füllungen innerhalb dieser Rahmen fanden erste Verwendung und Füllungsbegrenzungen an den Rahmenteilen wurden mit angehobelten Profilen ausgeführt. Zuerst waren Rahmen mit Füllungen wohl nur Zierde, bis sie schließlich im Verlauf der Renaissance immer mehr zur konstruktiven Einheit verschmolzen. Üblich waren in dieser Zeit auch figürliche Schnitzereien an Türen oder flächige Schnitzereien in Form von beschlag">Beschlagwerk, das frühere Metallbeschläge imitierte.

Scharniere und Bänder wurden nun mehr ihre Funktion beschränkt. Zum ersten Mal gab es Schlösser mit zum Teil zwölf Verriegelungspunkten. Sehr stark gestaltende Steingewände – teilweise sehr bunt bemalt – rahmten die Türen ein.

Barock mit Rokoko ca. 1640 bis 1770

Dies war die prunkvolle Zeit des Absolutismus – in der die Herrscher ihre Macht durch den Bau prachtvoller Schlösser und Herrenhäuser mit viel Liebe zum Detail demonstrierten.

Obwohl der Baustil wesentlich pompöser wurde, gab es wenig konstruktive Neuerungen, da seit der Renaissance eigentlich alle heute bekannten Holzverbindungen üblich waren. Lediglich sogenannte und bis heute verwendete Fitsch- oder Einstemmbänder mit bandrolle">Bandrolle wurden erstmals benutzt. Zudem wurde die Formensprache auch in der Gestaltung von Haustüren immer aufwändiger. Besondere Merkmale sind zum Beispiel Voluten (schneckenförmige Ornamente), geschweifte, stark profilierte und gekröpfte Kämpfer sowie Beschläge und Drücker aus gestanztem oder gegossenem Messing. Während im Hochbarock das Gebot der Symmetrie vorherrschte, wandelte sich dies mit dem Rokoko und dem damit verbundenen Muschelmotiv in eine bewusste Asymmetrie. Schmale und gedrungen wirkende oberlicht">Oberlichter, oft mit handgeschmiedeten Eisengittern, dienten zur Belüftung und Belichtung der dahinterliegenden Treppenhäuser oder Tordurchfahrten.

Klassizismus ca. 1770 bis 1850

Der Klassizismus löste den Barock bzw. das Rokoko ab.

Auch diese Epoche stellte stilistisch einen Rückgriff auf die Formensprache der griechischen und römischen Antike dar. Deshalb wurde ganz bewusst auf Bögen oder jede andere Art von geschwungenen Formen verzichtet. Es dominierten gerade und sachliche Formen, schmale rechteckige Gestaltungen und eingenutete oder überschobene Füllungen bei Haustüren. Die Füllungen waren oft mit angehobelten Kanneluren (Rinnen, Furchen, Rillen) oder Rhomben versehen. Aber auch geschnitzte Sonnenmotive in den Füllungen waren sehr verbreitet.

Zudem waren aus gestalterischen Gründen die Querstücke der Rahmen oft erheblich breiter als die senkrechten Rahmenteile. Eine ausgewogene Symmetrie und eine harmonische Gestaltung sind besondere Merkmale dieser Zeit. Zudem spielten sowohl Eisen als auch Messing bei Beschlägen eine beherrschende Rolle.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Historismus / Gründerzeit ca. 1850 bis 1910

In der Architektur des Historismus wurde auf alte Stile zurückgegriffen; diese wurden je nach Funktion eingesetzt.

Auch bei der Gestaltung von Haustüren wurden Elemente vorausgegangener Stilepochen imitiert und zusammengebracht, die nachfolgend auch als Neogotik, Neorenaissance oder Neobarock bezeichnet wurden. Die meist aus Eiche hergestellten Türen hatten oft Glasfelder mit dem Zeitgeschmack, entsprechend geschmiedeten Gittern sowie viele aufgesetzte Profilierungen und stark profilierte Schlagleisten – eine klare Anlehnung an die antiken Säulenformen. Die optisch oft sehr massiv wirkenden Türen unterstrichen so auch die Gestaltung der Gesamtfassade. Erstmals waren geschnitzte und gefräste Profile sowie Bänder, Schlösser und andere Beschläge als Katalogware konfektioniert. Einer der Gründe, warum sich an Türen dieser Zeit unendlich viele Parallelen finden lassen.

Jugendstil / Secession ca. 1896 bis 1915

In dieser Zeit erfahren wir eine große Verschmelzung von Kunst und Leben. Das „Gesamtkunstwerk“ prägt die Gestaltung auch in der Architektur.

Somit stellt diese Gestaltungsepoche einen erheblichen Gegensatz zu allen bis dahin vorgefundenen Stilistiken dar. Auch bei Haustüren überwogen, je nach Region, nun floral geschweifte oder auch geometrische Elemente. Ein Stil, der auch bei den sogenannten Windfangtüren zu finden ist. In der Binnengliederung von Haustüren waren weiche und fließende Formen üblich – florale Schnitzereien in den Füllungen und Buntverglasungen mit Bleistegen. Weiterhin benutzt wurden Fitsch- und Einstemmbänder sowie Türgarnituren aus zumeist Messingguss mit eingearbeiteten floralen Elementen.

Die Haustür nimmt in dieser Zeit gestalterisch eine besondere Rolle ein. Sie ist der krönende Abschluss der Fassade. Aufliegende Bänder und Scharniere waren beliebte Gestaltungselemente.

Trotz der Kürze dieser Epoche brachte sie Unmengen an Gestaltungsvarianten hervor.

Zum Beispiel waren im ehemaligen österreich- ungarischen Reich um Wien und Budapest, das damals auch das heutige Tschechien umfasste, eher geometrische Formen vorherrschend. In Deutschland hingegen wurden mehr florale und fließende Ornamente benutzt. Eins war allerdings überall beliebt: die farbige Verglasung aus unzähligen Einzelteilen, die kunstvoll mit Bleistegen verbunden waren. Kleine Einzelkunstwerke, die immer auch Teil der Gesamtgestaltung waren. Zudem unterstützte die deckende und starke Farbigkeit der Türen die Wirkungen der anderen Architekturelemente wie zum Beispiel die farbigen Majoliken – bunte Felder aus glasierter Keramik – an der Fassade.

Klassische Moderne mit Bauhaus und Werkbund ca. 1915 bis 1933

Neue Ideen, neue Konzepte, neue Materialien und der strenge Grundsatz „der Zweck bestimmt die Form“ prägen diese gestalterische Epoche.

Die Abkehr von Verzierungen spiegelt sich auch in der Geradlinigkeit der Türgestaltung wider. Haustüren aus dieser Zeit sind auf das Wesentliche reduziert. Besondere Merkmale sind die liegenden rechteckigen Formen und die Glasfelder mit facettierten Scheiben. Neue Materialien wie wasserfest verleimte Sperrhölzer auf verdeckt liegenden Rahmenkonstruktionen unterstützten die formenreduzierte Gestaltung. Als Bänder kamen schmucklose Einstemmbänder zum Einsatz. Knauf- und Drückergarnituren in ihrer streng geometrischen Form sind bis heute prägend für Türbeschläge.

Art déco ca. 1920 bis 1940

Art déco oder übersetzt „verzierende Kunst“ besticht nicht durch eindeutige Stilmerkmale oder eine stilbildende Anschauung.

Ausgehend von der sogenannten klassischen Moderne und teilweise parallel zu ihr werden hier noch mehr strenge geometrische Formen bevorzugt. Insbesondere Spitzen und Zacken in jeglicher Form. Diese Formensprache verbreitete sich erstmals international und fand ihren Ursprung nicht in der Architektur, sondern in der Schmuck- und Innenraumgestaltung. Die konstruktive Gestaltung von Türen änderte sich nicht gravierend. Die Rahmenkonstruktionen oder die Konstruktionen mit aufgesetzten Sperrhölzern sowie flankierenden Profilen dominieren.

Hauptmerkmale sind zudem facettierte Gläser, zurückhaltende Beschläge und dunkle Lasuren. Zier- und Türgitter wurden meistens zurückhaltend gestaltet und nahmen die geometrischen Formen auf. Auch hier gibt es Ausnahmen: Einige Türen aus dieser Zeit wurden bewusst aufwändig gestaltet.

Moderne ab 1950 bis zur Gegenwart

Eine radikale Zeit, die auch als Nachkriegsmoderne bezeichnet wird.

In der Gestaltung von Haustüren war sie zuerst geprägt vom Formempfinden der zwanziger, dreißiger und vierziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Bis sich dann in der Wiederaufbauzeit ein neues Empfinden für gestalterisches Bauen entwickelte. Einige Jahrzehnte lag auch bei der Haustürgestaltung das Hauptaugenmerk auf der Funktion. Die Haustürelemente sollten pflegeleicht sein und gestalterisch wenig mit der vorangegangenen Zeit gemein haben. Aluminium, Bronzeguss und bronziertes Glas bestimmten den Zeitgeschmack. Erst langsam kehren bis heute Entwicklungen zurück, die auch bei Haustüren über Jahrhunderte Gültigkeit hatten – wie Gestaltungs- und Konstruktionsgrundsätze. Dazu gehören auch Materialien wie Holz, Glas und Metall in ursprünglicher und verbesserter Form. Dabei ist zu beobachten, dass Holz als natürlicher Werkstoff wieder deutlich stärker bei Sanierungen, aber auch im nachhaltigen Neubau eingesetzt wird.

Das liegt natürlich auch daran, dass die Integration von Wärme- und Schallschutz oder Einbruchhemmung heute problemlos auch bei Holztüren möglich ist. Eine schöne Entwicklung, der wir Haustüren zu verdanken haben, in denen sich handwerkliche Tradition und modernste Technik verbinden.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Christoph Junghans

ist Restaurator im Tischlerhandwerk und Sachverständiger für historische Holzbauelemente.