Doch bis sich das Handwerkerhäuschen aus dem 16. Jahrhundert wieder in diesem wohnlichen Zustand präsentieren konnte, mussten einige Mühen gemeistert werden. Nach dem Kauf im Jahre 2009 dauerte es - so spielt das Leben manchmal - dann doch weitere dreizehn Jahre, bis wieder Leben einzog.

Ziel der 2019 angegangen und kürzlich mit dem Einzug abgeschlossenen Sanierung war es, einen Wohn- und Lebensort für die Bauherrin und ihre zwei Söhne zu schaffen.

Der Zustand des Hauses war vor der Sanierung eine vollkommene Verschachtelung mit kleinen Zimmerchen und diversen Anbauten aus den 1950er Jahren im rückwärtigen Hof. Auch die „obligatorischen“ Eternitplatten an der Fassade fehlten nicht.

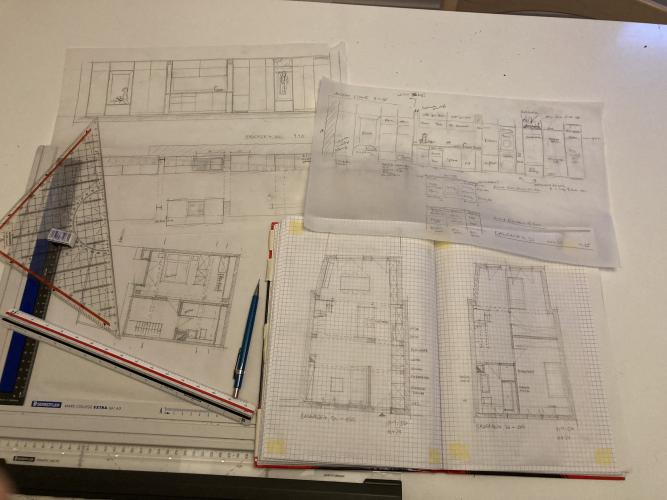

Doch bevor es tatkräftig auf der Baustelle losging, stand eine Menge Vorarbeit für den beauftragten Architekten Alexander Wenzl im Raum: Recherche, Planung, Absprache mit der Denkmalpflege und zuletzt - aber nicht weniger wichtig - auch die Einhaltung des von der Bauherrin gesetzten Kostenrahmens.

Im Frühjahr 2020 wurden dann endlich Container gestellt und die unerwünschten An- und Einbauten fachgerecht und substanzschonend entfernt. Doch wie ging es weiter? Ziel war ja neben einer denkmalgerechten Sanierung auch ausreichend Wohnraum zu schaffen.

Zuerst musste das Anwesen, das so gut wie über keine Gründung verfügte, auf ein tragfähiges Fundament gestellt werden. Das nicht unterkellerte Haus erhielt eine entsprechende Bodenplatte, auf der drei der historischen Außenwände sowie der neu erstellte Anbau auf der Rückseite ruhen. Die alte Außenwand zur Hofseite ist im Obergeschoss als Holzwerk in die Wohnräume integriert, im Erdgeschoss wird die Wand durch einen Metallträger auf zwei Stützen getragen.

Hierdurch entstand im Erdgeschoss ein Raum mit einer Gesamttiefe von achteinhalb Metern, in dem eine offene Küche sowie der Wohn- und Essbereich Platz fanden. Im ersten Stock befinden sich die zwei Kinderzimmer, der verlängerte Gang als offene Spielecke sowie zur Straße hin ein Bad. Das Dachgeschoss beherbergt ein Schlafzimmer mit Bad und eigener Terrasse auf dem Dach des Anbaus.

Wichtig war der Bauherrin möglichst viel von der verbliebenen historischen Bausubstanz zu erhalten.

Diese findet man nahezu in allen Räumen: im Wohnzimmer die beiden Sandsteingewände der Fenster zur Straße, in den Kinderzimmern und Bädern Fachwerkinnenwände mit lehmfarben belassenen Gefachen oder Klinkermauerwerk sowie Teile des als liegender Stuhl erhaltenen historischen Daches im Schlafzimmer.

Historische Fenster und Türen waren leider nicht mehr vorhanden, sondern ausschließlich neuzeitliche einflügelige Elemente samt Vorbaurollladen – völlig unpassend!

Die daher neu eingesetzten schmalprofilerten Holzfenster tragen zu einem stimmigen Gesamtbild der Fassade bei. Mit 58 mm Profilstärke und Zweifachverglasung zur Straßenseite, im Anbau auf der Gebäuderückseite in 78 mm Profilstärke und Dreifachverglasung. Auch die neue Haustüre aus Eiche, in klassischer Ausführung als Rahmentüre mit Glasfeldern und abgeplatteter Holzfüllung, fügt sich harmonisch in das Gesamtbild ein.

Die Haustechnik musste verständlicherweise komplett erneuert worden. Aus Platzgründen kam eine Gasbrennwert-Therme im Dachspitz zum Einsatz, was kurze Installationswege zu den beiden darunterliegenden Bädern ermöglichte. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einen Holzofen im Wohnzimmer am neu errichteten Kamin anzuschließen. Die Elektroleitungen verlegte man in den Holzdecken und -wänden, und in jedem Raum stehen nun mindestens zwei LAN-Anschlüsse zur Verfügung.

Der Innenausbau erfolgte - in Ergänzung zum historischen Bestand - hauptsächlich mit Naturmaterialien: Die Hauptwände wurden mit Lehm verputzt und mit Kasein-Farben gestrichen, einige Unebenheiten mit Schilfgrasmatten ausgeglichen. Die massiven Eichendielen wurden von der Schreinerei Herrschaft aus dem Odenwald verlegt, die auch die Innentüren und die von der Bauherrin geplante Küche einbauten.

Diese Küche ist mehr als eine Küche - da es keinen Keller gibt, ist in der über acht Meter langen weißen Schrankwand neben den Hausanschlüssen und der Elektrik auch die Waschmaschine untergebracht. Der Bodenbelag hier ist, in Anlehnung an den ehemaligen Boden aus hellbeigem Marmor, in römischem Verband verlegt und dient als Verkehrsweg, denn der einzige Weg von der Straße in den hinter dem Haus liegenden Garten führt hier hindurch.

Der Garten als Rückzugsort auf der Gebäuderückseite, die Bank vor der Haustüre als Gegensatz - genau das ist der Reiz für die Bauherrin, die gerne mit Passanten ins Gespräch kommt, welche oft vor der Fassade mit naturbelassenen Schindeln aus Lärchenholz stehenbleiben und ihr spontan Fragen stellen.

Wenn sie Zeit hat, bittet sie auch mal den ein oder anderen Interessenten in das Haus hinein und erzählt von der Sanierungszeit, denn ihrer Ansicht nach solle niemand Bedenken haben, ein altes und völlig verbautes Häuschen in einer Altstadt mit neuem Leben zu füllen.