Gut 150 Jahre, zwei Weltkriege und mehrere Stufen der Wärmeschutzverordnung später, ist der Bestand an authentischen, dem ursprünglichen Harmoniegedanken unterworfenen und im Detail nicht selten beeindruckenden Gestaltung von Holzfenstern und deren Zierprofilen leider weitgehend dezimiert und das künstlerische Gesamterlebnis in Vergessenheit geraten.

Dieser Beitrag soll dazu animieren, sich bei der Gestaltung von Zierprofilen auf Fensterrekonstruktionen mehr Zeit zu nehmen, die Fassadensprache sorgfältiger einzubeziehen und Standardausführungen auf den Prüfstand zu stellen.

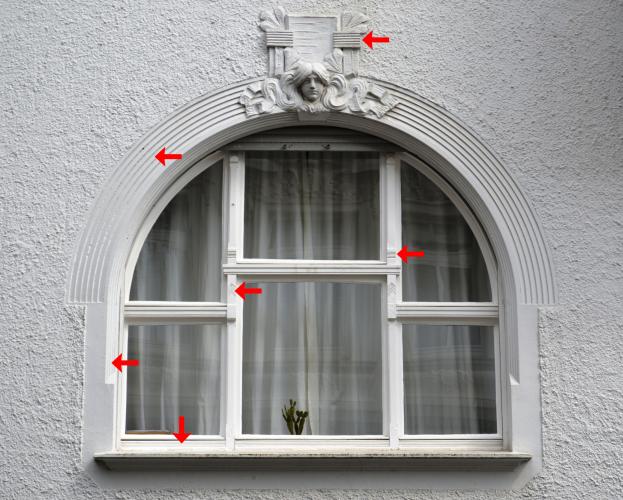

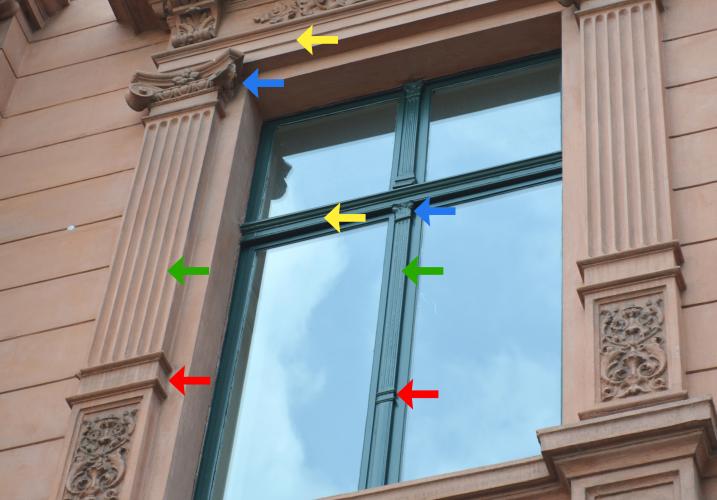

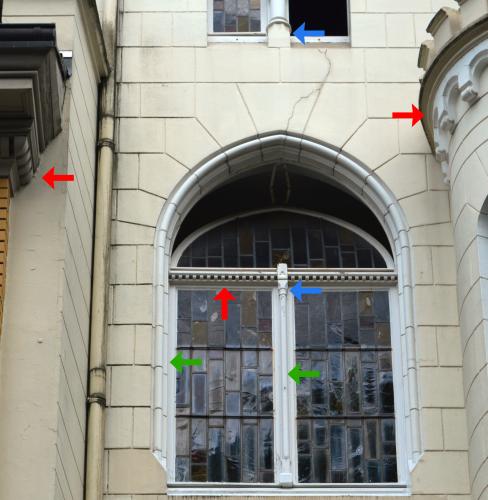

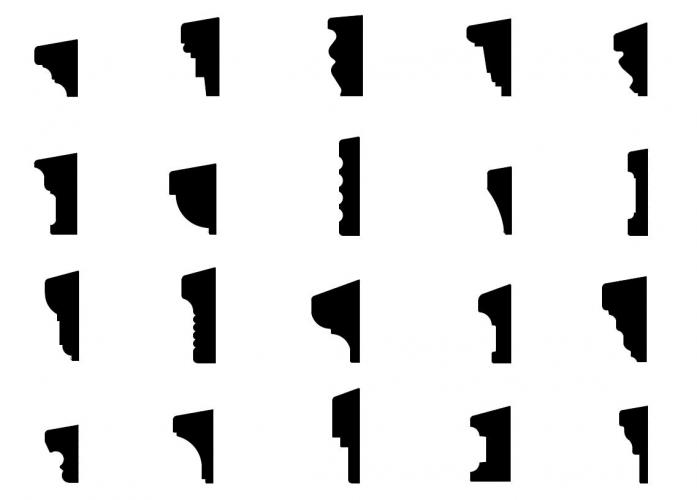

Neben der Form des Fensters (Rundbogen, Stichbogen, Vorhangbogen u.v.m.) der Teilung (Anzahl der Flügel) sowie der Binnengliederung (Sprossen und Sprossenbilder) können Zierprofile das Erscheinungsbild und die Gestaltung maßgeblich mitgestalten. Zu nennen sind Sohlbankzierprofil, Schlagleisten mit Basis und Kapitell und Kämpferzierprofil, aber auch Bekleidungsprofile. Zierprofilierungen können als auskragende oder eingefräste Profile gestaltet sein.

Besonders zur Zeit des ausklingenden 19. Jhd. und der Jahrhundertwende lässt sich in vielen Fällen sehr gut beobachten, dass Fassadendetails in Einklang mit den Zierornamenten der darin eingebauten Holzfenster standen. Ein geradezu klassischer Fall sind genutete Friese, häufig als Triglyphenfries (griech. Dreischlitz) mit zwei mittleren und zwei „halben“ seitlichen Nuten bzw. auch drei mittleren Nuten (bzw. Einsatzfräsungen). Dieses Ornament findet sich meist als Pilaster (Außenstuckatur, aus der Wand tretender Pfeiler) an der Fassade und als gestalterisches Pendant auf der Schlagleiste des Fensters wieder.

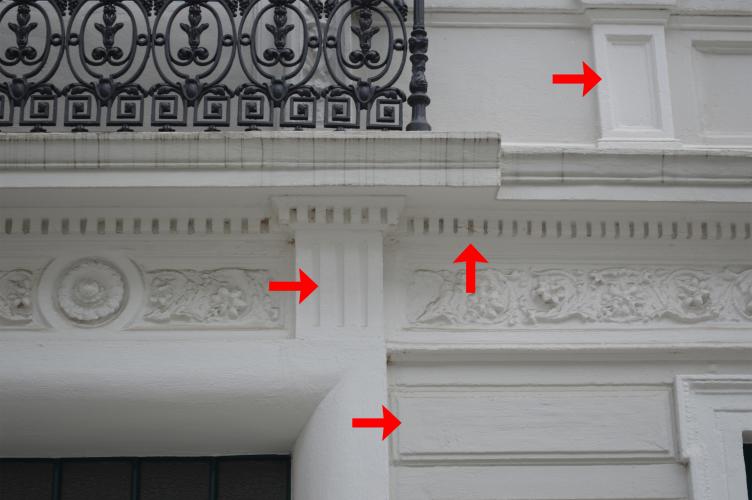

Ebenfalls häufig ist die Kongruenz von Fassadenschmuck und Fensterzierprofilen in Bezug auf Zahnschnitt (meist im Bereich vom Dach/Kranzgesims) und Volutenkapitellen. Diese finden sich auf dem Fenster dann auf dem Kämpfer und als Kopfstück über der Schlagleiste wieder.

Glücklicherweise lässt sich gelegentlich noch feststellen, wie eng Fassadenschmuck und Fensterschmuck aufeinander abgestimmt waren. Hierzu gab es keine eindeutigen Richtlinien, vieles war – ähnlich wie heute – Geschmackssache und eine Frage des Geldes. Dennoch gibt es immer wieder gute Beispiele, deren Kenntnis für zukünftige Rekonstruktionsaufgaben nützlich ist.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Im opulenten Neobarock (letztes Drittel, 19. Jhd.) befanden sich aufwendigste – und in der Herstellung teuerste – Formen und Verzierungen auf den Fassaden und Fenstern von prachtvollen Stadtvillen. Auch hier waren Analogien Gestaltungsprogramm. Fassadengesimsprofile in aufwendiger Karniesausbildung zierten in ähnlich aufwendiger Form die Kämpfer der Fenster. Schuppenfriese, Muschelornamente, Medaillons und schwungvoll-plastische Konsolen zierten Fassade und Fenster gleichermaßen.

Verschieferte Fassaden, die in einigen Teilen Deutschlands zu finden sind, boten in Bezug auf Zierprofile naturgemäß wenig Spielraum. Je nach Repräsentationsbedürfnis und finanziellen Mitteln der Erbauer konnten in solchen Fassaden die Fenster samt hölzerner Bekleidungen und Bekrönungen zu handwerklichen und gestalterischen Kunstwerken werden.

Die zur Jahrhundertwende zugrunde liegende Gestaltungsfreude ist heute leider zu oft abhandengekommen. Wir haben verlernt, überlieferten Fassadenschmuck richtig zu lesen. In den Möglichkeiten begrenzte Katalogware und mangelhafte Kenntnisse historischer Vielfalt sorgen regelmäßig für gestalterische Fehlgriffe. Die altbau- und denkmalgerechte Rekonstruktion verlangt ein geschultes Auge und viel Erfahrung im Umgang mit alten Fassaden. Das ist eine spannende Aufgabe, die richtig umgesetzt, unsere Altstädte, Denkmalbereiche und bemerkenswerten Einzeldenkmäler im Detail wieder erfrischen wird.

Anmerkung des Autors: Der Anteil von historischen, denkmalgeschützten Fenstern wurde zur Jahrtausendwende mit nur noch 5 bis 10 % am gesamten Denkmalbestand angegeben. Insofern ist es leider sehr schwer, gut erhaltene Architektur mit belastbaren Aussagen zur ursprünglichen Fenstergestaltung zu finden. Für die „richtige“ Gestaltung von Zierprofilen am Bauteil Fenster gab und gibt es kein eindeutiges Regelwerk. Kenntnisse von ungestört erhaltenen Fensteranlagen sind in jedem Fall hilfreich, wenn angestrebt wird, bei etwaigen Rekonstruktionen keine unpassenden Lösungen ins Feld zu führen. Wer sich für Fenster interessiert, sollte sich nach Wuppertal begeben: Das Briller Viertel zwischen Luisenviertel und Nützenbergpark liegend, gilt als eines der größten gründerzeitlichen Villengebieten Deutschlands. Entstanden ist das Briller Viertel im Übergang vom letzten Drittel des 19. Jahrhunderts bis in die Zeit zum Anfang 20. Jahrhundert. Einige der hier gezeigten Bilder sind dort aufgenommen worden, mehr als 250 Objekte stehen unter Denkmalschutz.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Ivo-Andreas Piotrowicz

Studium FH für Technik, Akademie des Handwerks Schloß Raesfeld: staatlich geprüfter Techniker für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung. Seit 1994 Produkt- und Projektmanager für PaXclassic GmbH. Organisation von Fachtagungen „Fenster im Baudenkmal“, Redaktion für die gleichnamige Buchreihe und Online-Fachportal „Fenster im Baudenkmal“. Bundesweite Beratungstätigkeit für Denkmalämter, Bauherren und Architekten.