Eine Zeitreise mit historischer Literatur

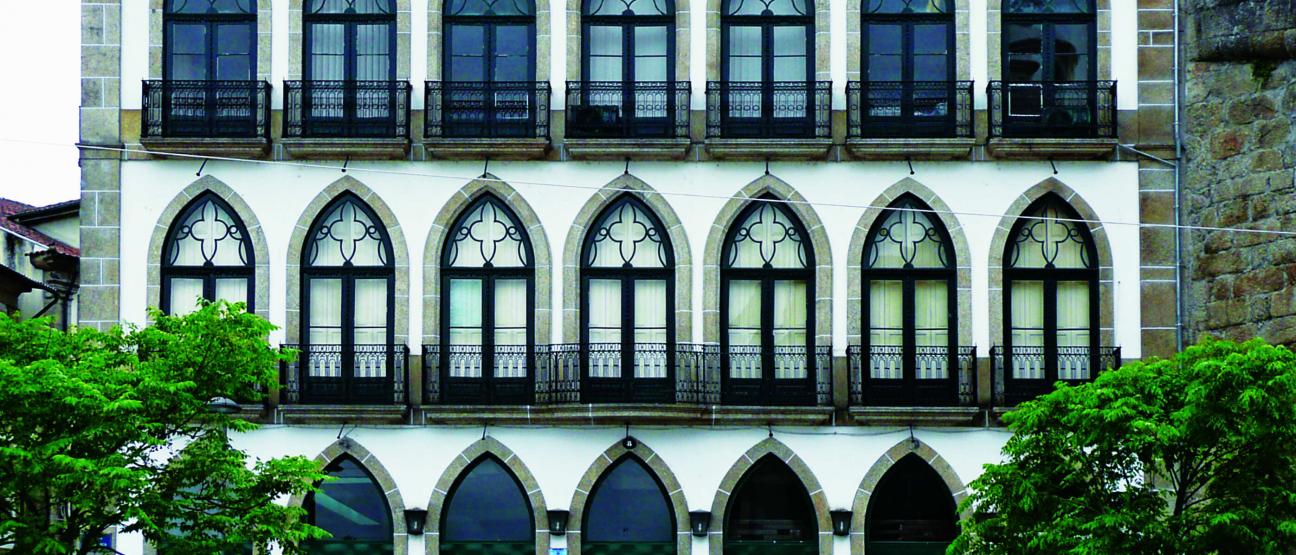

Die Zeit des Historismus wurde lange als fantasiearme Epoche des Architektur- und Kunstschaffens diskreditiert. Insbesondere wurde bemängelt, dass die an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert übliche eklektizistische Verwendung überlieferter Baudetails einen Mangel an kreativer Eigenleistung offenbare. Dieses Vorurteil ist mit der zunehmenden architekturhistorischen Aufarbeitung des Historismus Schritt für Schritt abgebaut worden.

Betrachtet man die Entwicklung des Fensters in dieser Zeit, so wird schnell deutlich, dass für dieses Kernelement der architektonischen Gestaltung sogar eine besondere Vielfalt schöpferischer Leistungen und Innovationen zu konstatieren ist. Sehr schnell lässt sich allerdings auch erkennen, wie es zu dem Vorurteil mangelnder Kreativität kommen konnte.

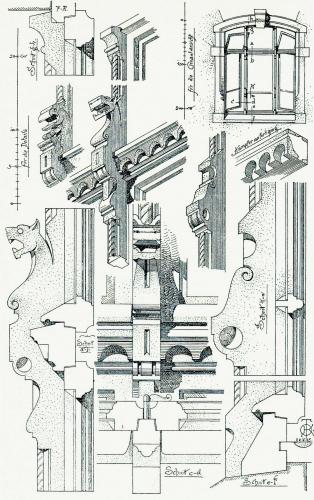

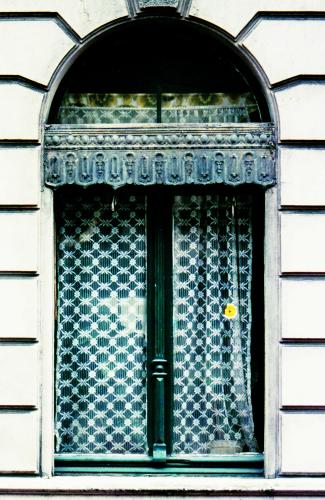

Die Anwendung historischer Gestaltungsmotive konzentrierte sich nämlich vor allem auf die Umrahmung der Fensteröffnungen, d.h. die Fenstergewände, die bei einer nur oberflächlichen Betrachtung der Architektur stärker ins Auge fallen, wobei die kreativen Aspekte bei der Umformung überlieferter Stilelemente leicht übersehen werden.

Die Neuerungen finden sich dagegen im Wesentlichen beim eigentlichen Fenster, d.h. dem Bauteil, das in der Architektur- und Alltagssprache auch tatsächlich Fenster, in der Kunstgeschichte dagegen üblicherweise Fensterschluss genannt wird. Bei den folgenden Betrachtungen steht dieses eigentliche Fenster im Vordergrund, das in den meisten Architekturgeschichtsbüchern überhaupt nicht erwähnt wird.

Die zeitgenössische bautechnisch-handwerkliche Fachliteratur ermöglicht es uns, gerade technische Innovationen schnell zu erfassen, die dem Blick von außen nicht immer zugänglich sind. Auf diesen Sachverhalt bezieht sich auch der Titel dieser Ausführungen.

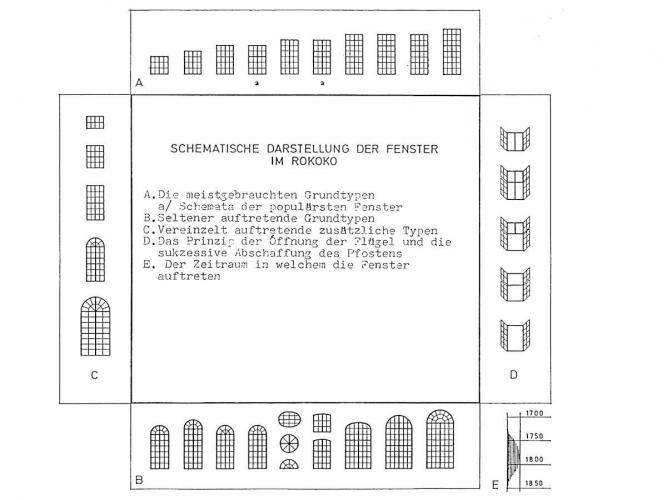

1874 ist nämlich das Erscheinungsjahr des Buches »Der praktische Fensterbauer«, das neben einigen anderen die Grundlage für unsere Zeitreise bilden soll. Stellt man die Fensterelemente in ihren historischen Zusammenhang, so wird sichtbar, welcher Reichtum historischer Gestaltungsvarianten sich seit dem Rokoko in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts über den Klassizismus bis zum Jugendstil zu Beginn des 20. Jahrhunderts innerhalb der Maueröffnungen entfaltet hat.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Fenstergestaltung über die Jahrhunderte

Rokoko

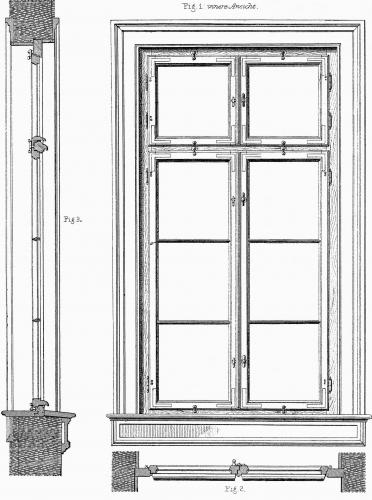

Das Rokokofenster ist vor allem durch seine kleinteilige Sprossierung aus quadratischen Einzelscheiben gekennzeichnet, die sich im Wesentlichen, wenn auch nicht ausschließlich, aus den damals noch recht bescheidenen traditionellen Möglichkeiten der Glasherstellung erklären lässt. Die bis zur äußersten Grenze der technischen Machbarkeit getriebene Feinheit der Sprossen bildete eine filigrane Raumbegrenzung, die die Bauten der damaligen Zeit wesentlich mitprägt.

Damit steht die Fenstergestaltung dieser Stilepoche in deutlicher Korelation zur flacher werdenden Bauornamentik der Zeit. Gerader Sturz, Segmentbogen oder halbkreisförmiger oberer Abschluss waren traditionelle Elemente, die ebenso aus vorausgehenden Epochen übernommen werden konnten wie die Drehflügelöffnung und die höhenteilenden Kämpfer.

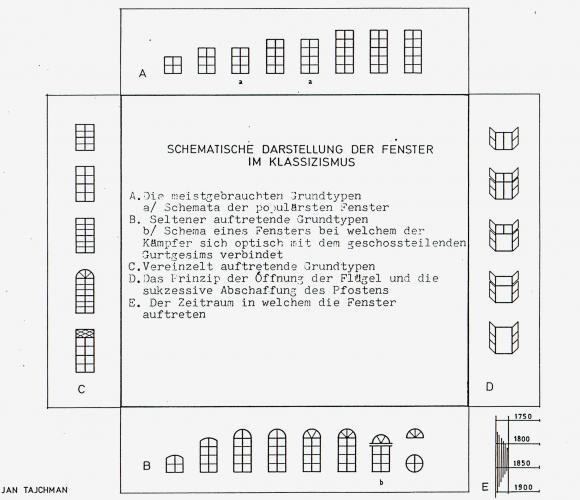

Klassizismus

Im Klassizismus wurde das bestehende Repertoire der Fenstergestaltung bruchlos weitergeführt. Auffälligste Neuerung der klassizistischen Fenstergestaltung ist die Vergrößerung der einzelnen Glasscheiben innerhalb der Sprossenfelder und die damit verbundene Funktions- und Wirkungsveränderung.

Die Verbesserung des Durchblicks erfolgte allerdings auf Kosten der feingliedrig raumschließenden Wirkung des Rokokofensters. Grundlegende Basis dieser Veränderung waren die handwerklich-technischen Fortschritte bei der Glasherstellung. Klarheit und Einfachheit der Fenstergestaltung bilden eine logische formale Einheit mit den Gestaltungsprinzipien des Klassizismus.

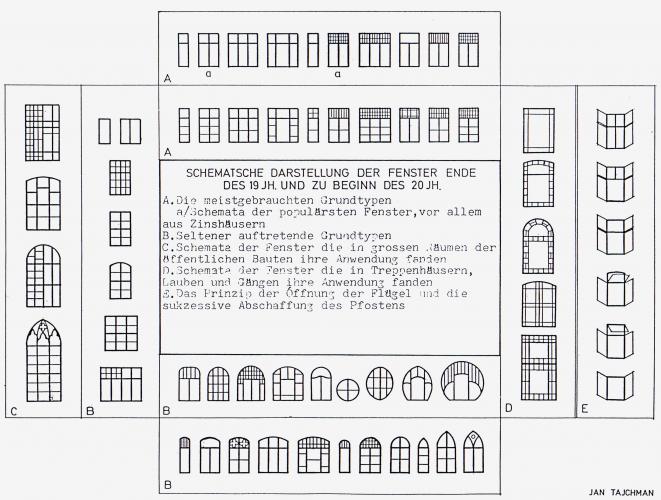

Historismus

Gründerzeit und Historismus zeichnen sich gegenüber den vorausgehenden Stilphasen durch eine geradezu explosive Ausweitung des Formenrepertoires der Fenstergestaltung aus.

Diese Vielfalt steht in Verbindung mit den unerschöpflichen Gestaltungsmöglichkeiten der Baugeschichte, aus der sich Architekten und Handwerker nun frei bedienten, vor allem bei den Fensterumrahmungen, während technische und formale Neuerungen sich auf die Fensterelemente konzentrierten.

Grundtypen der damaligen Fenstergestaltung

Wie wir sehen, handelt es sich bei den Grundtypen der Fenstergestaltung, die insbesondere im Massenwohnungsbau der Mietshäuser und des Wohnsiedlungsbaus von Arbeitersiedlungen verbreitet waren, zunächst um schlichte Weiterentwicklungen klassizistischer Fenstertypen.

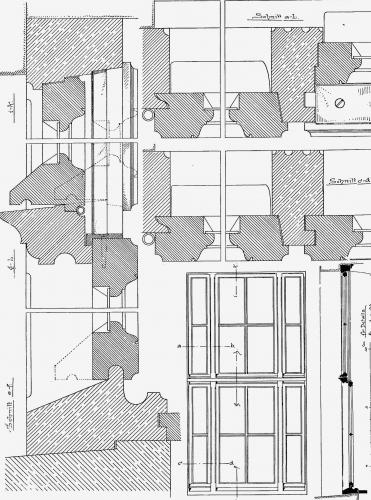

Die am häufigsten vorkommende Grundform waren rechteckige Drehflügelfenster mit einem Seitenverhältnis von etwa vier zu zwei, die in der Höhe aus vier, in der Breite aus zwei entsprechenden Scheibenfeldern addiert wurden. Auffällig ist, dass das obere Viertel nun mit mehr oder weniger stark profilierten Kämpfern deutlich von den drei unteren Teilen abgesetzt wurde.

Durch die zunächst auch im Oberlicht durchgehende Teilung in zwei Flügel entstand eine Kreuzform, die später teilweise vom sogenannten Galgenfenster abgelöst wurde, bei der das Oberlicht ungeteilt über die volle Fensterbreite reicht.

Zu dieser Grundform gibt es eine Fülle von Varianten. Dazu gehören sowohl kämpferlose Fenster mit einer Höhenteilung durch vier oder auch drei sprossengeteilte Glasfelder sowie Fenster, die in der Breite auf drei, vereinzelt sogar vier nebeneinander stehende Glasfelder angelegt sind.

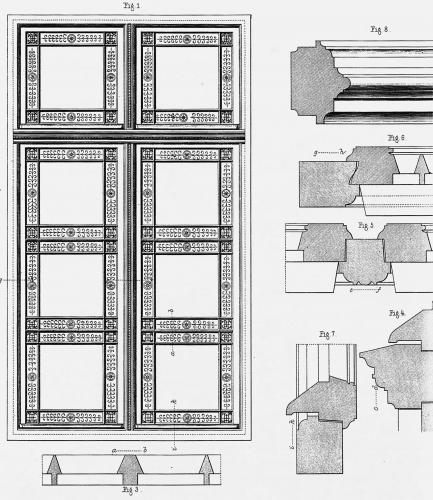

In Repräsentationsbauten wurden vielfach Fenster eingebaut, die besonders in der Höhe erheblich über das Übliche hinausreichten und deren Glasfelder durch versetzte Sprossen in der Größe variierten.

Mit weiteren Fortschritten bei der Glasherstellung wurden vielfach die Sprossen in den unteren Drehflügeln aufgegeben, sodass die Ansicht einer Kreuz- bzw. Galgenform in der verbliebenen konstruktiven Unterteilung optisch verstärkt wurde.

Neben dem üblichen Rechteckfenster gab es auch Fenster, deren oberer Abschluss als Halbkreis- oder Segmentbogen, spitz- oder korbbogig gestaltet war.

Entwicklung der Gestaltungsideen

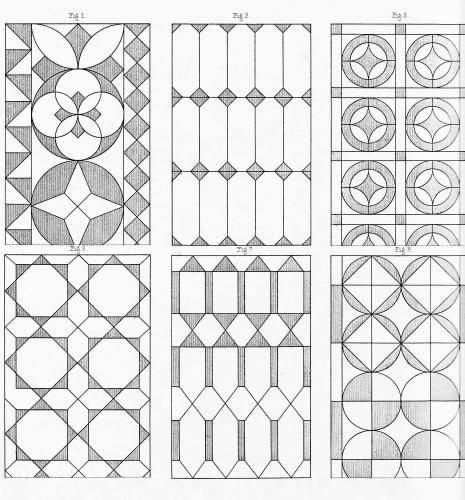

Im Zuge neuer Gestaltungsideen kam es zu einem teilweisen Wiederaufleben kleinteiliger Sprossierungen, teilweise auch aus Blei. Allerdings wurden diese zumeist nicht gleichmäßig über die Fensterfläche verteilt, wie es im Rokoko üblich war, sondern auf Teile konzentriert, vor allem auf die Oberlichter und auf die Randzonen besonders repräsentativer Fenster.

Kleinteilige Einrahmungen großer Fenster wurden bevorzugt dem Blick der Besucher zugänglich in Fluren und Treppenhäusern angebracht, aber auch in Lauben und Erkern, die dadurch einen ganz besonderen Charakter erhalten sollten. Dazu gehörte oft auch eine farbige Gestaltung.

Bogenvarianten und Verglasung

Der Höhepunkt dieser Entwicklung fiel in die Zeit des Jugendstils, in der vielfach auch besonders auffällige neue Bogenvarianten wie stehende oder liegende Ovale oder aus solchen Teilen zusammengesetzte Formen gebaut wurden.

Eine besonders raffinierte und seltene Form der Verglasung ist das gebogene Glas, wie es beispielsweise in einem Erkerfenster in Wuppertal eingesetzt wurde.

Hier zeigt sich, welchen Fortschritt die Glashersteller inzwischen erzielt hatten und wie bedeutend ihr Beitrag zur Fenstergestaltung inzwischen geworden war. Dass die Fertigung entsprechend gebogener Profile und Sprossen ebenfalls hohes handwerkliches Können voraussetzt, ist selbstverständlich.

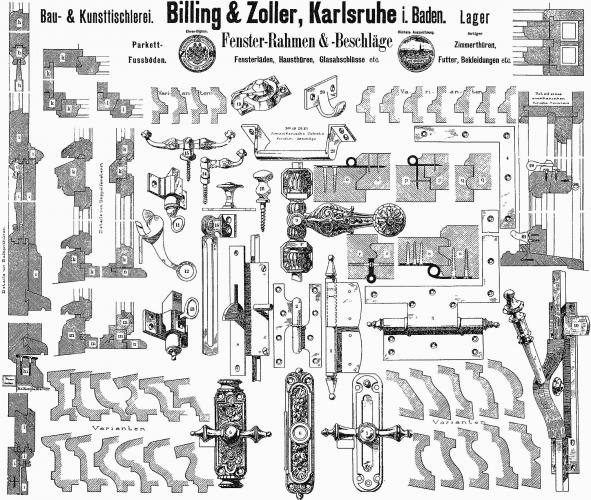

Alle diese Gestaltungsvarianten gingen mit vielfältigen technischen und handwerklichen Neuerungen einher. Gleichzeitig gingen größere Schreinereien dazu über, ihre Fenster katalogmäßig und nach Listenpreisen anzubieten, dieser Trend verbreitete sich bald.

Anhand eines Musterbogens der Firma Billing & Zoller aus Karlsruhe zeigt sich, welche Vielfalt von Öffnungsarten, Holzrahmenprofilen und Beschlägen allein schon bei einer Firma lieferbar war.

Innovationen bei Schiebefenstern

Dazu gehörte insbesondere auch das Horizontal- bzw. Vertikalschiebefenster, das zwar nicht neu erfunden werden musste, dessen Dichtigkeit und problematische Beweglichkeit aber Anlass zu zahlreichen Innovationen war.

Varianten mit Gegengewicht, die das kraftaufwendige Anheben und Absenken des Schiebeflügels erleichtern und die Gefahr von Verkantungen vermindern sollten, waren allerdings relativ schadensanfällig, gerade bei immer größer werdenden Fensterflächen, sodass diese Alternative nur einen begrenzten Einsatz fand.

Profilierung

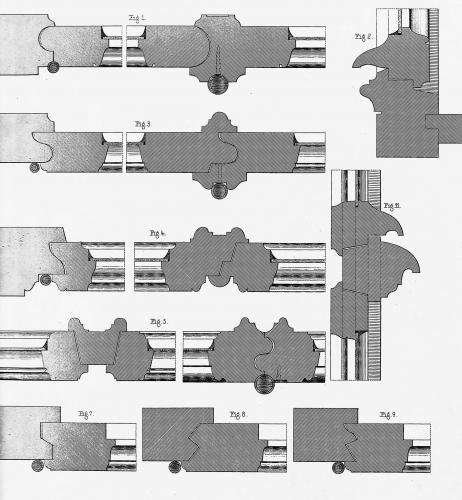

Bei den Profilen der Blendrahmen und Flügelhölzer gibt es ebenfalls einen beachtlichen Variationsreichtum, der teilweise durch statische Notwendigkeiten bedingt war, teilweise durch das Bestreben, eine gute Dichtigkeit gegen Schlagregen zu erreichen und teilweise durch gestalterische Vorstellungen.

Wohnhausfenster wurden je nach der Größe der Flügel und der Glasstärke in der Regel mit Stärken von etwa 3,5 bis 4,5 cm ausgeführt. Bei der Gestaltung der Falze zwischen Blend- und Flügelrahmen bzw. Flügelrahmen, Pfosten und Kämpfern bezeugen verschiedene Anordnungen mit geradem, abgeschrägtem oder S-Falz das Bestreben, gute Dichtigkeit und akzeptable Gängigkeit miteinander in Einklang zu bringen.

Die Grenzen der Dichtungsoptimierung ohne das moderne Mittel eingesetzter Gummiprofile wird am sogenannten Wolfsrachen deutlich, dessen Dichtigkeit in der Literatur zwar gelobt wird, der aber zugleich den Nachteil mit sich brachte, dass nun die beiden Flügel des üblichen zweiflügeligen Drehflügelfensters nur noch gleichzeitig geöffnet werden konnten. Außerdem kam es beim Wolfsrachen durch Aufquellen unter Feuchteeinfluss oft zu einem Verklemmen der beiden Flügel.

Pfosten, Kämpfer und Schlagleisten wurden aus ästhetischen Gründen gerne mit unterschiedlichsten Profilierungen versehen. Dagegen stand beim Wetterschenkel eindeutig die Funktion im Vordergrund. So war hier zwar eine Wassernase in unterschiedlicher Form üblich, nicht aber formal bedingte Zufügungen.

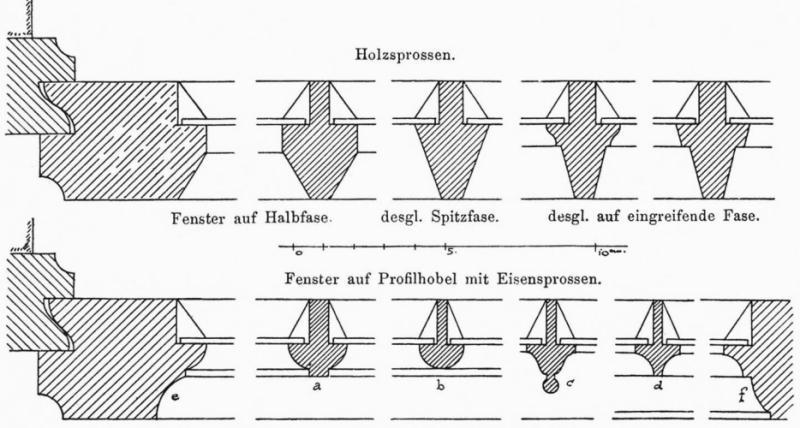

Sprossen

Ein wesentliches Element der plastischen Durchgestaltung von Fenstern waren die Sprossen, die so schlank ausgeführt wurden, wie es bei Einfachverglasung gerade noch statisch vertretbar war. Sprossen waren aber keineswegs so uniform gestaltet, wie man das bei unsensiblen Erneuerungen solcher Fenster heute für selbstverständlich hält und in der Regel mit dem Zwang zu Isolierglasfenstern entschuldigt.

Sollte die Feinheit der Sprosse noch weitergetrieben werden, so verwandte man anstelle von Holz- auch Eisensprossen.

Auch hier gab es Formvarianten, die im Allgemeinen aber nicht die Tiefe der Flügelrahmenprofile benötigten, um eine ausreichende Festigkeit zu gewährleisten.

Entwicklung der Fensterläden

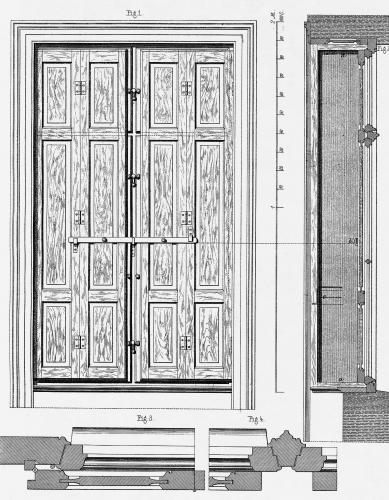

Eine beachtliche Entwicklung war in der Zeit des Historismus bei den Fensterläden zu verzeichnen. Schon seit Jahrhunderten übliche Elemente, wie der äußere Klappladen als Schutz gegen Witterungseinflüsse und Einbruch oder der innere Fensterladen, wurden weiterverwendet und weiterentwickelt.

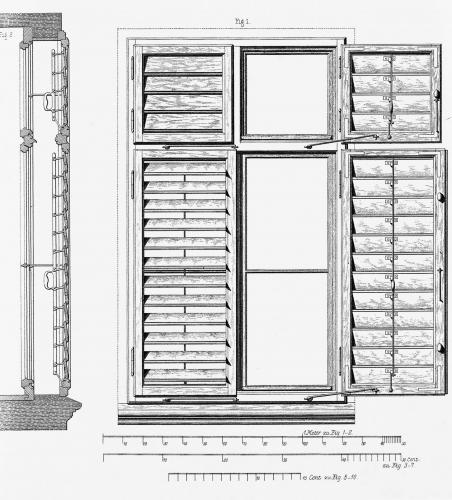

Innere Läden wurden im Allgemeinen so konstruiert, dass sie sich im geöffneten Zustand innerhalb der Fensterlaibung zusammenfalten ließen, um so den Lichteinfall nicht zu stören. Bei den äußeren Läden wurde die Rahmenkonstruktion teilweise oder vollständig mit sogenannten eingeschobenen Jalousiebrettchen versehen, die sowohl einen Durchblick ins Freie ermöglichten als auch durch ihre nach Außen geneigte Stellung vor direkter Sonneneinstrahlung schützten und den Regen nach außen ableiteten.

Um die wechselnden Funktionswünsche noch besser erfüllen zu können, wurden schon bald Jalousieläden gebaut, deren Rahmen um eine obere Achse drehbar als Ganzes unten nach außen gestellt werden konnten. Mit Eisenzäpfchen, die an beiden Enden in entsprechende Ösen in den Rahmen eingesetzt wurden, konnten die Jalousiebrettchen einzeln beweglich gemacht werden.

Von dieser umständlichen Handhabung konnte man sich mithilfe eines weiteren Fortschritts lösen, indem die einzelnen Brettchen durch ein Eisenprofil miteinander verbunden wurden, das mittels eines Griffs die gleichzeitige Drehbewegung aller Brettchen erlaubte. Auch diese Konstruktion hatte noch immer einen wesentlichen Nachteil: Zu ihrer Bedienung musste das Fenster geöffnet werden. Außerdem bedeutete das vollständige Öffnen bzw. Schließen von Fensterläden auch eine optische Änderung der Fassaden, die doch so gerne mit üppigen Stuckverzierungen versehen wurden. So kam es – ausgehend von Einzelanfertigungen bei Schaufenstern – schon bald zu einer Ausbreitung von Rollläden.

Wechsel vom Handwerk zur Industrie

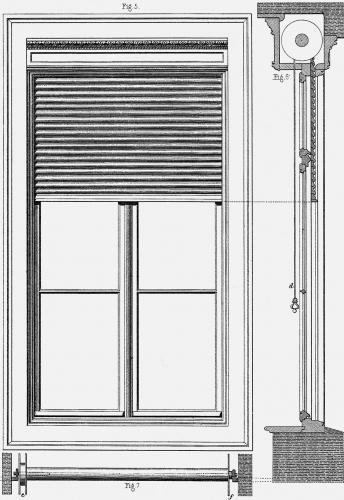

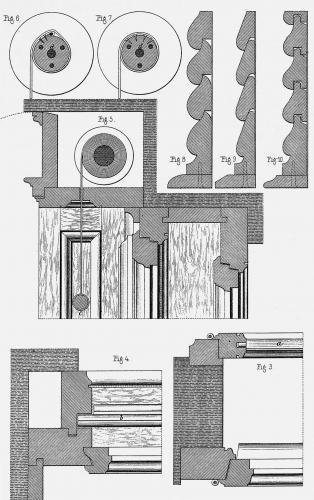

Ihr Siegeszug wurde dadurch begünstigt, dass mit ihnen, der Zeit entsprechend, ein entscheidender Schritt vollzogen wurde, nämlich die Abkehr von der handwerklichen Herstellung zur industriellen Fertigung.

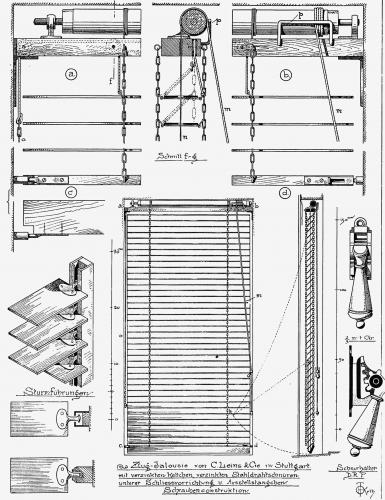

Dass diese Entwicklung von den Schreinerbetrieben heftig beklagt wurde, sei nur am Rande erwähnt. Da die durch strapazierfähige Leinenstoffe, Leinengurte, Stahlbänder, Stahldrahtschnüre oder Stahlplättchen miteinander verbundenen, speziell profilierten Holzstäbchen über eine Rolle aufgezogen werden, ergab sich die Notwendigkeit, nicht nur die Zugvorrichtungen in die Fensterkonstruktionen zu integrieren, sondern vor allem auch, die Rolle versteckt hinter dem Sturz unterzubringen.

Wo dies nicht möglich war, wie insbesondere bei Fenstern mit Rund- oder Spitzbogenschluss, aber auch bei nachträglichem Einbau, konnte eine weitere Entwicklung helfen, das äußere Erscheinungsbild ansprechend zu gestalten; die Rollladenschürze.

Auch diese, meist aus schön verziertem Zinkblech gefertigt, war Objekt der industriellen Fertigung, bildete aber gleichwohl eine interessante Bereicherung der Fenstergestaltung.

Die um die Jahrhundertwende ebenfalls hergestellten Zugjalousien fanden, obwohl sie zu geringeren Preisen zu haben waren als Rollläden, wegen deutlicher Nachteile im Gebrauch nur eine geringe Verbreitung.

Aufgrund ihrer leichten Konstruktion waren sie wind- und regenanfällig und allenfalls als Abwehr von Sonneneinstrahlung zu gebrauchen, nicht aber als Schutz gegen Regen und Kälte. Auch waren Zugjalousien recht reparaturanfällig.

Beschlagstechnik

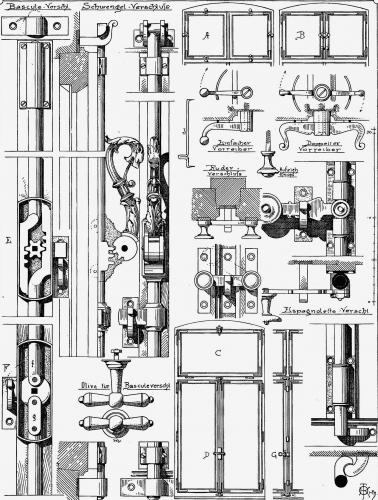

Wenn von den Fenstern der Gründerzeit und des Historismus die Rede ist, wird die Beschlagtechnik meist unbeachtet übergangen. Dabei gab es gerade auf diesem Gebiet eine große Vielfalt, die umso eher ins Auge fallen müsste, weil die Beschläge, im Gegensatz zum heute Üblichen, damals überwiegend sichtbar auf Blend- und Flügelrahmen angebracht waren.

Daraus ergab sich auch ein entsprechender Gestaltungsanspruch. Dies gilt insbesondere für die meist industriell gefertigten und oft reich verzierten Fensterverschlüsse.

Kleinere Fenster wurden zumeist noch mit einfachen oder doppelten Vorreibern geschlossen. Bei größeren Fenstern wurden zweigeteilte Triebstangen eingesetzt, die beim Baskülenverschluss über Zahnrädchen durch Drehen einer mittigen Olive gleichzeitig nach oben und unten in Schließkloben am Blendrahmen eingeschoben wurden.

Beim Schwengelverschluss wurde lediglich eine einzelne durchgehende Triebstange eingesetzt, die durch eine Hebelbewegung des Griffs in entsprechend geformte Schließkloben eingedrückt wurde. Auch bei der Espagnolette gab es nur eine Triebstange aus einem starken Rundeisen, die am unteren und oberen Ende zu kleinen Widerhaken ausgebildet wurde. Diese griffen bei einer drehenden Bewegung mit einem an der Mitte der Triebstange befestigten Hebelgriff in Schließkloben ein. In der Mitte wurde ein zusätzlicher Schließkloben angebracht, in den man den nach oben drehbaren Hebelgriff einlegen konnte.

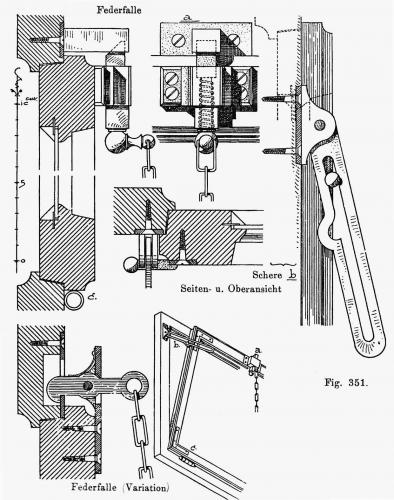

Noch mehr als die historischen Verschlüsse sind die zahlreichen anderen Beschläge der damaligen Zeit gefährdet, die die unterschiedlichsten Funktionen zu erfüllen hatten. Neben Bändern, Kloben, Riegeln und Schlössern waren das Klappfensterverschlüsse, Federfallen, Scheren und andere, die einen großen Erfindungs- und Formenreichtum dokumentieren.

Bestandsaufnahmen noch vorhandener Beschläge aus diesem großen Repertoire sind kaum oder doch nur bruchstückhaft vorhanden, sodass mit weiteren Opfern zugunsten bequemer moderner Fenstertechnik gerechnet werden muss.

Gefährdet sind natürlich nicht nur die Beschläge, sondern auch die Fenster selbst, die in immer größerer Zahl verloren gehen. Und der Denkmalpflege fehlen die personellen und finanziellen Mittel, sich dieser Dinge anzunehmen. Leider muss konstatiert werden, dass die Verluste gerade in Deutschland besonders groß sind und besonders schnell weiterwachsen.

Unsere Begeisterung für die Schönheit und Geschlossenheit historischer Ambiente im Ausland, wie Prof. Dr.-Ing- Jörg Schulze in seinem Beitrag berichtet, könnte ein Ansporn sein, Erhaltung auch in der Heimat als ein ernstes Anliegen zu betrachten.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Prof. Dr.-Ing. Jörg Schulze

war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2001 stellvertretender Leiter des Rheinischem Amtes für Denkmalpflege. Als Honorarprofessor lehrte er im kunsthistorischen Seminar an der Universität Düsseldorf. Auch als Autor zahlreicher Fachartikel und Referent auf Fachveranstaltungen zur Denkmalpflege machte Jörg Schulze sich bundesweit einen Namen.

Quellangaben zum Artikel anzeigen