Ehe wir uns Restaurierungsbeispiele historischer Türen näher ansehen, ist es angebracht, sich einige Grundsätze der Restaurierung vor Augen zu führen:

- sorgfältige Bestandsaufnahme in formaler und technischer Hinsicht

- Beschränkung der Eingriffe auf das unbedingt Notwendige.

- Erhaltung auch nicht sichtbarer Teile

- Ausführung aller Reparaturen und Austauschteile in authentischen Materialien, Formen und Handwerkstechniken

- Reversibilität

In meinem Beitrag sollen zwei Beispiele für eine erfolgreiche Türenrestaurierung, wo diese Grundsätze beachtet worden sind, ausführlich vorgestellt werden. Es handelt sich erstens um eine klassizistische Portaltür mit kompletter Holzrestaurierung sowie überarbeiteten, ergänzten Beschlägen vom Alten Rathaus in Bad Salzuflen und zweitens um neogotische Kirchentüren an der kath. Kirche St. Ludger in Selm mit einer kompletten Holzrestaurierung, Richten der Türflügel und Überarbeiten des Beschlagwerks.

Weitere, hier jedoch nur kurz erwähnte Beispiele sind eine Wohnhaustür in Detmold, das Eingangsportal auf Gut Herberhausen Detmold sowie die Villa Katzenstein in Bielefeld.

Ein typischer Restaurierungsablauf gestaltet sich in folgenden Schritten:

- Bestandsaufnahme, Dokumentation

- Demontage, Notverschluss

- Schadenskartierung

- Entlackung • Holzrestaurierung

- Beschläge überarbeiten und ergänzen

- Verglasungsarbeiten

- Oberflächenbehandlung

- Montage

Haustürrestaurierung am Alten Rathaus in Bad Salzuflen

Das Alte Rathaus in Bad Salzuflen wurde 1545 erbaut. Der Staffelgiebel von 1580 mit seitlichen Beschlagwerklisenen und S-förmig angelehnten Bändern sowie der Horizontalteilung durch Gesimse weist typische Merkmale der Renaissance auf. Die Kreuzstockfenster haben eine Sandsteineinfassung. 1846 kam es zum Neubau einer Freitreppe an der Südfront des Alten Rathauses.

Bestandsaufnahme, Dokumentation

Bei dem ebenfalls aus der Mitte des 19. Jahrhunderts stammenden Eingangsportal hinter der Freitreppe handelt es sich um eine zweiflügelige Spitzbogentür mit einem Oberlicht aus Eiche. Die Tür ist teils im Stil der Neogotik (Oberlicht), teils des Biedermeier gehalten. Das festverglaste, gotisierend gestaltete Oberlicht besitzt Zierelemente mit floraler Ornamentik. Die Türflügel schlagen in einen Sandsteinfalz, ein Blendrahmen aus Holz ist nicht vorhanden. Ein Kämpferholz ist mit Fensterbankeisen direkt an den Sandstein geschlagen, ebenso das Oberlicht, welches zusätzlich noch angeputzt ist.

Die Aufgabenstellung der Stadtverwaltung beinhaltete die komplette Holzrestaurierung sowie die Überarbeitung und Ergänzung der Beschläge

Vorgefundener Zustand

Die Portaltür wies infolge einer früheren Sanierungsmaßnahme nicht mehr die originale Farbfassung auf. Da aber auch in den Poren der Eiche keine historischen Farbreste zu finden waren, kann davon ausgegangen werden, dass die Tür nie farbig gewesen ist, wie es in der ostwestfälischen Region oft üblich ist.

Der Gesamtzustand der Eingangstür war in einem unbefriedigenden Zustand. Die mit Dickschichtlasur behandelte Oberfläche (Kunstharzlack) war stark verwittert. Einige der historischen Beschläge fehlten, darunter der Außendrücker mit Schild. Auch eine neuzeitliche unansehnliche Aluminium-Briefkastenklappe entstellte die Tür. Die Türflügel hingen und hatten nach oben zum Kämpfer und unten zum Sandsteinboden erheblichen Luftzwischenraum. An verschiedensten Stellen waren kleinere Holzausbrüche sowie verwitterte Holzpartien zu erkennen.

Vor Beginn der Restaurierungsmaßnahme wurde das Glas im Oberlicht dokumentiert. Ein großer Teil des Oberlichts besteht noch aus historischem mundgeblasenen Zylinderglas und ist von großem Wert, den es zu erhalten gilt. Einige Scheiben waren jedoch schon gegen normales Floatglas ausgetauscht worden. Dieses moderne Glas ist völlig eben und nicht im Geringsten wellig belebt. Bei Rückspiegelung fällt es gegenüber dem historischen Glas sofort ins Auge.

Vor der Demontage der Türflügel werden zunächst alle mangelhaften Abstände und Luftspalte festgehalten.

Demontage und Notverschluss

Mittels eines Kuhfußes werden die schweren Türflügel aus den Angeln gehoben. Zur Demontage des festverglasten Oberlichtes werden die Fensterbankeisen im Mauerwerk gelöst und entfernt.

Besonders bei den filigranen Oberlichtsprossen wird darauf geachtet, dass alle losen Teile gesichert und nummeriert werden, damit nichts verloren geht.

In die Maueröffnung wird eine provisorische Bautür montiert; die offene Fläche seitlich wird zusätzlich mit OSB-Bauplatten ausgekleidet.

Schadenskartierung

Die Schadenskartierung ist besonders wichtig. Mittels fotografischer Aufnahmen können die Fehlstellen, Abplatzungen und früheren Ausbesserungen am Oberlicht und am Türflügel innen und außen aufgezeichnet werden. So kann auch für zukünftige Generationen nachvollzogen werden, was genau an der Tür erneuert wurde. Weiterhin werden per Foto die Schäden noch vor der Entlackung detailliert dokumentiert.

Vor dem Entlacken werden die Detailschäden festgehalten:

Detailschäden an den Flügeln vor dem Entlacken festhalten:

Entlackung

Hier gibt es verschieden Möglichkeiten, die es abzuwägen gilt, um einen für das denkmalgeschützte Objekt optimales Ergebnis zu erhalten.

A Thermische Entlackung

Auf geraden Flächen ist die thermische Entlackung eine gute Möglichkeit. Vor allem fest eingebaute Blendrahmen lassen sich auf diese Weise am besten behandeln. Mittels eines Heißluftföns wird der vorhandene Kunstharzlack bzw. sonstige Anstrich erwärmt. Dieser löst sich dann vom Untergrund und muss mit entsprechendem Werkzeug (Schaber, Spachtel, angeschliffenen Klingen) abgeschabt werden. Flache, nicht besonders profilierte Holzpartien lassen sich so zügig und rationell entlacken. Die trockenen Farbreste werden aufgefangen und im Restmüll entsorgt. Schwierig gestaltet sich diese Art der Bearbeitung dagegen bei stark profilierten Hölzern und geschnitzten Zierelementen, da durch das Schaben schnell die Holzpartien zerkratzt werden oder auch dunkle Brandstellen am Holz entstehen.

B Entlackung mit Abbeizpaste

Hierzu muss der Flügel bzw. das Oberlicht in die Werkstatt gebracht werden, wo eine Entlackungsanlage vorhanden ist, die Wasser, Abbeizpaste und Farbreste auffängt und wieder voneinander trennt. Die Flügel werden mit nicht alkalischer Abbeizpaste eingesprüht und über mehrereStunden stehengelassen. Anschließend löst sich die Farbe mit einem leichten erwärmten Wasserstrahl ab. Die Flügel kommen so nur kurz mit Wasser in Berührung und werden dann zum Abtrocknen luftig aufgestellt.

Dokumentation nach dem Entlacken

Nach der Entlackung wird die Dokumentation der Holzschäden fortgeführt, da erst jetzt alle bisher unter der Farbe verborgenen Schäden deutlich werden. Gerissene Fugen und Schadstellen waren ausgespachtelt, offene Gehrungsfugen sind mit Kitt vertuscht worden. Auch Gebrauchspuren, morsche Stellen, Risse und Abplatzungen werden erst jetzt richtig sichtbar und müssen in der Fotodokumentation festgehalten werden.

Nach dem Entlacken ist auch deutlich die defekte Kittfase der Oberlichtglasfelder zu erkennen.

Holzrestaurierung

Die lose Schlagleiste wird vorsichtig gelöst. Festgerostete Nägel werden mit einem dünnen Eisensägeblatt durchtrennt. Noch vorhandene Farbreste werden mittels eines Farbkratzers abgestoßen, sodass die Schlagleiste wieder vollflächig auf dem Flügelrahmenstück aufliegt.

Die komplette Schlagleiste mit eingezapften Kopf- und Fußstück wird entnagelt und neu auf das Rahmenholz aufgeleimt.

Geschädigte Füllungen werden gelöst und mittels des CLPVerfahrens (Contur-Linien-Pass) neu aufgeleimt. Ein Vorteil dieses neuartigen Restaurierungsverfahrens ist es, dass die Leimfuge entlang der natürlichen Holzkonturen verläuft und so sehr unscheinbar ist.

Mit Zulagen wird die lose Rahmenverbindung des Oberlichtes neu verleimt. Gesackte Flügel mit losen Rahmenecken werden gerichtet und ebenfalls neu verleimt.

Ausbrüche und Fehlstellen der Oberlicht-Zierelemente werden ergänzend angeleimt und nachgeschnitzt. Fugen, Risse und Abplatzungen werden am gesamten Türelement mit Holzkeilen ausgeleimt.

Beschläge überarbeiten und ergänzen

Alle demontierbaren Beschläge werden, soweit möglich, gelöst und für die weitere Aufarbeitung abgeschraubt. Nachdem die abmontierten Beschläge entlackt wurden, werden sie ergänzt und teilweise neu verschmiedet. Dann erhalten die Eisenbeschläge eine Oberfläche mit einem dreifachen Rostschutzanstrich aus »Schuppenpanzerfarbe« mit Eisenglimmer, Farbton anthrazit, auf Leinölbasis.

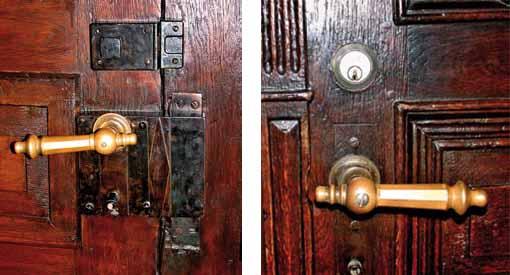

Das fehlende äußere Biedermeier-Drückerschild wird nach dem historischen Vorbild der rechten Seite originalgetreu in Messing rekonstruiert. Das historische linke Schild wird in der Messing-Oberfläche aufgehellt und das neue diesem entsprechend beipatiniert. Nach historischem Vorbild wird ebenso ein neuer äußerer Messing-Drücker montiert und alt-patiniert.

Der innere Alu-Drehknauf und die Rosetten eines neuzeitlichen Profilzylinder-Sicherheitsschlosses werden durch alt-patinierte historisierende Messing-Beschläge ausgetauscht.

Auch die eloxierte Aluminium-Briefkastenklappe wird durch eine schlichte alt-patinierte Messing-Briefklappe ersetzt. Zusätzlich erhält sie die Gravur »Standesamt Bad Salzuflen«.

Verglasungsarbeiten

Vor den Restaurierungsarbeiten der Oberlichtsprossen muss die Verglasung vorsichtig herausgelöst werden. Hierzu kommt eine Kittlampe zum Einsatz. Diese richtet ihr Infrarotlicht genau auf die Kittfase, die hierdurch erweicht. Mit einem Stecheisen lässt sich der Kitt nun einfach herauslösen. Die Glasstifte werden mit einer Zange herausgezogen, und jetzt kann die Scheibe durch leichten Druck von unten aus dem Kittfalz genommen werden. Dieser wird vollständig ausgekratzt, so dass kein alter Kitt mehr vorhanden ist. Mit einem nummerierten Aufkleber wird die Scheibe eingelagert und später nach der Holzrestaurierung wieder eingekittet.

Einsetzen wird zunächst in den grundierten Kittfalz Leinölkitt gedrückt, ein Kittbett entsteht. Wir haben eingefärbten Leinölkitt verwendet, da später eine Natursichtigkeit der Eingangstür gewünscht wurde. Nun wird die Glasscheibe in das Kittbett gedrückt und wiederum auf die Scheibe in den Holzfalz Kitt gedrückt, der mit einem Kittmesser abgezogen wird. Es entsteht die sogenannte Kittfase. Ist das komplette Oberlicht verglast, wird das Element umgedreht und der innere herausgedrückte Kitt des Kittbettes bündig mit der Lichtfase abgezogen.

Oberflächenbehandlung

Nun schließt sich die Oberflächenbehandlung an. Hierzu ist ein gründliches Schleifen sämtlichen Holzes notwendig. Allerdings darf nicht so stark geschliffen werden, dass die Gebrauchs- und Alterungsspuren völlig verschwinden.

Vor der Grundierung werden die neuen ergänzten Holzpartien beigebeizt. Anschließend erfolgt ein Einlassen des Holzes mit Grundieröl. Über Nacht trocknen die Elemente. Nach einem Zwischenschliff schließt sich ein leicht pigmentierter Zwischenanstrich mit Leinöl-Holzlasur an. Hierbei erhalten zu helle Holzpartien mehr Pigmente, um die Unterschiede auszugleichen. Nach ein bis zwei Tagen Trocknungszeit erfolgt ein pigmentierter Schlussanstich mit Leinöl-Holzlasur.

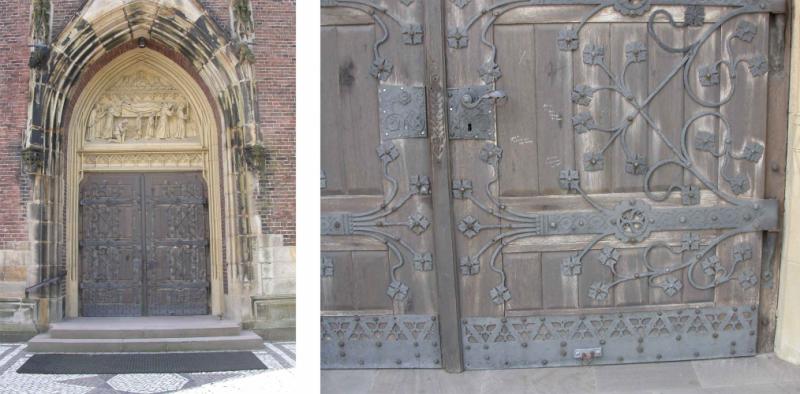

Restaurierung der neogotischen Kirchentüren der kath. Kirche St. Ludger in Selm

Diese neogotische Backsteinbasilika von 1907 besitzt sehr aufwendig gearbeitete gotisierende Eichentüren. Der Bearbeitungsauftrag

beinhaltete die komplette Holzrestaurierung mit Richten der Türflügel, Überarbeitung des Beschlagwerks und einer komplett neuen

Oberflächenbehandlung auf Leinölbasis. Auf den Fotos auf den folgenden Seiten sind die Problembereiche der Türflügel gut zu erkennen.

Verzogene und gesackte Türflügel haben offene Fugen zur Folge. Die Witterung hat den Türflügeln und Beschlägen über Jahrzehnte stark zugesetzt.

Besonders die historischen Beschläge stellten eine große Herausforderung dar. Sie mussten komplett demontiert werden, ohne eines der filigranen Beschlagteile zu beschädigen.

Da eine Reihe der historischen geschmiedeten Eisennägeln mit Zierkopf fehlten, mussten diese von einem Kunstschlosser nachgeschmiedet werden. Auch eine Zierblende fehlte. Da aber deren Muster noch auf der Schlagleiste zu erkennen war, konnte dieses abgepaust und von einem Kunstschlosser mit Schmiedetechnik nachgefertigt werden. Die Beschläge wurden alle vollständig entrostet, schwarzverzinkt und anschließend mit Rostschutz-»Schuppenpanzerfarbe« (Anthrazit-Eisenglimmer) auf Leinölbasis von Hand gestrichen.

Die nicht geringen Holzschäden mussten in aufwendiger Handarbeit restauriert werden.

Die Anschuhungen der Flügelrahmen erfolgte auch hier mit dem CLP-Verfahren (Contur-Linien-Pass). So ergaben sich keine auffälligen geraden bzw. schrägen Schnitte, sondern dezente geschwungene Ansatzstücke. Des Weiteren lässt sich durch dieses Verfahren der Anteil des zu entfernenden gesunden Holzes auf das Allernotwendigste reduzieren.

Das letzte Bild zeigt ein Detail der Türen nach Fertigstellung der Restaurierungsarbeiten.

Mögliche Nachrüstungen bei historischen Türen

Im Folgenden sollen weitere mögliche Ergänzungen an historischen Türen dargestellt werden, wie sie bei den bisher beschriebenen Türen nicht zum Einsatz kamen. Bei Nachrüstungen ist generell zu bedenken:

- Nachrüstungen stellen einen erheblichen Eingriff in die Originalsubstand der denkmalgeschützten Tür dar.

- Die Änderungen und Nachrüstungen sollten in jedem Fall mit dem Denkmalamt abgestimmt werden.

Sicherheitstechnik

Bei dieser Tür wurde ein zusätzliches Sicherheits-Rundzylinderschloss mit innenliegendem Kasten montiert. Hierdurch war es möglich, das vorhandene historische Kastenschloss mit Buntbartschlüssel zu erhalten.

An dieser Tür wurde eine weit höhere Sicherheitsstufe erreicht: Im Bereich des Stulps (Mittelanschlag) wurde in den Falz eine Nut zur Aufnahme einer Dreipunktverriegelung gefräst. Weitere Maßnahmen wären noch im Bereich VDS-Sicherheit (Riedkontakte usw.) möglich.

Wärme- und schalldämmtechnische Maßnahmen

Unten wird gezeigt, dass es möglich ist, im Bereich des Blendrahmenfalzes und des Stuhlpfalzes unter 45 Grad eine Nut einzufäsen, in die eine Silikon-Schlauchdichtung eingezogen wird. Je nachdem, wie viel Platz zwischen Blendrahmen und Flügel verbleibt, kann eine der vier verschieden großen Schlauchdichtungen verwendet werden.

Um auch zum Boden Dichtigkeit herzustellen, kann in das untere Flügelquerstück eine Nut eingefräst werden, die einen sogenannten »Kältefeind« aufnimmt. Ist dieser Dichtungsmechanismus montiert, löst er sich beim Schließen der Tür durch einen mechanischen Druckkontakt aus und senkt sich nach unten ab. Eine weiche Silikondichtung erreicht auch bei ausgetretenen Fußböden eine gute Dichtigkeit.

Briefkastenklappen sind wegen ihrer Undichtigkeit oft eine Kältebrücke. Zunächst kann die Klappe mit einer dünnen Klebedichtung ausgestattet werden, um die Zugluft zu stoppen. Des Weiteren kann eine zusätzliche Innenklappe montiert werden, oder ein Innenbriefkasten kann eine Lösung des Problems herbeibringen.

Oft enthalten Türflügel zusätzliche Lüftungsflügel mit einer Verglasung. Auch in dessen Fälze kann die oben bereits erwähnte Zugluftdichtung eingefräst und eingezogen werden. Gerade Oberlichter bestehen fast immer aus einer Einfachverglasung, die viel Energie verloren gehen lässt. Besonders bei Bleiverglasungen mit zahlreichen Sprossen bietet eine Energiespar-Vorsatzscheibe gute Lösung.

Mit kleinen Ganzglas-Drehscharnieren wird das ESG-Glas direkt – zusätzlicher Rahmen – auf den historischen Holzflügel montiert. Dieses gehärtete sogenannte K-Glas erreicht durch seine Metalloxidbeschichtung einen Ug-Wert von 1,9 W/m² × K. Der entstandene Scheibenzwischenraum wird mit einer Hohlkammer-D-Dichtung gegenüber der Raumluftfeuchtigkeit abgedichtet. Wahlweise wird die Scheibe mit kleinen Vorreibern oder dezenten Hutmuttern verschlossen und lässt sich so jederzeit abnehmen.

Eine weitere mögliche glastechnische Isolierung beinhaltet die Montage einer ca. 11 mm dünnen Isolierglasscheibe (3 mm Floatglas + 4 mm Scheibenzwischenraum + 4 mm beschichtetes Floatglas) mit einem Ug-Wert von 1,95 W/m² × K. Hierzu muss die Kittfase ca. 7 mm tiefer und 3 mm breiter gefräst werden. So kann die Scheibe auch wieder mit Leinölkitt verkittet werden. Bei dieser Lösung bietet es sich wegen des Verlustes des originalen Glases auch an, historisierendes Fourcaultglas »Restover« anstelle von Floatglas zu nehmen.

Ist Flurbereich hinter der Tür ausreichend groß, wäre es auch sinnvoll, eine Windfangtür aus ESG-Ganzglas zu montieren.