Bei dem Nachbau der Fenster sollten nicht nur Beschläge, Holzquerschnitt und Verglasung in Anlehnung an dieses Fenster ausgeführt werden, sondern auch die neue Oberfläche sollte »alt« aussehen und »Patina« haben. Daher kam nur ein Ölfarbenanstrich mit sichtbarem Pinselstrich in Frage. Um heutigen Anforderungen an ein Fenster gerecht zu werden, wurden bei den von PaX Classic angefertigten Rekonstruktionen die Innenflügel mit einer nur zwölf Millimeter dünnen Isolierverglasung versehen und gegen Zugluft innen liegende Gummidichtungen angebracht. Auf Wunsch des Auftraggebers sollte die Oberfläche nicht nur den sichtbaren Pinselstrich aufweisen, sondern im Außenbereich den Charakter einer über Jahre gealterten Oberfläche haben. Bei diesem außergewöhnlichen Wunsch waren für unsere Schreinerei Wissens- und Erfahrungsgrenzen erreicht.

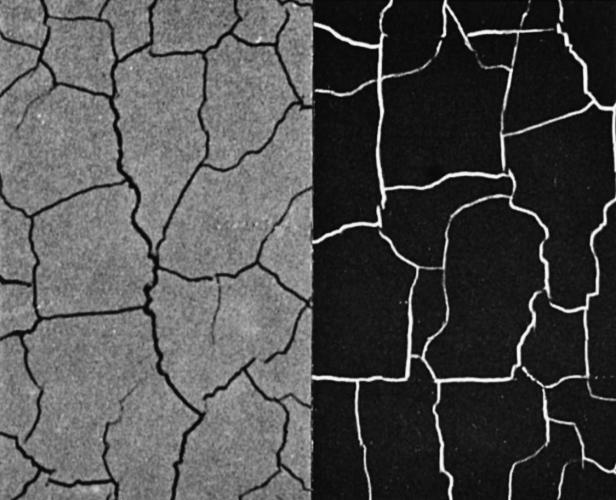

Wir zogen einen erfahrenen Malermeister und langjährigen Restaurator hinzu, der uns die Technik des Leinölfarbenaufbaus und der künstlichen Alterung erklärte. Parallel dazu wurden von der Firma PaX Classic Oberflächenversuche in Reißlacktechnik mit einem modernen Beschichtungssystem durchgeführt. Dies stellte sich jedoch als nicht tauglich heraus, die entstandene Oberfläche entsprach nicht den gestellten Anforderungen, Krakelee bzw. Craquelée (franz.: Craquelé = rissig, gesprungen) bezeichnet man im Rahmen der Patina von Werkstoffen und Oberflächen eine plastische Verformung mit feinen Haarrissen, die bei organischen wie auch bei anorganischen Materialien auftreten, wie bei Farbschichten, Lacken und Ölen. Der natürliche Prozess erklärt sich recht einfach: Beim Austrocknen entweicht langsam das Leinöl, der Öllack oxidiert, wird spröde und bekommt Risse. Werden die feinen Haarrisse künstlich auf eine Oberfläche aufgebracht, spricht man vom krakelieren. Das Krakelee hatten wir somit als gewünschten Effekt auf der Außenseite der neuen Fenster bewusst herbeizuführen (Abb. 3). Die Technik des Krakelees wurde im 18. Jahrhundert in Frankreich durch die fernöstlichen Keramiken bekannt, und man begann sogleich, sie zu imitieren.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Ölanstrich

Eine sinnvolle Alternative zu den Kunstharzfarben ist ein klassischer Ölanstrich. Durch die Diffusionsfähigkeit des Anstrichs ist der Feuchtigkeitsabtransport aus dem Holzinneren an die Umgebung gewährleistet. Das Holz ist somit vor Fäulnis durch Staunässe geschützt. Außerdem blättert, platzt, bzw. reißt ein Anstrich aus natürlichen Ölen nicht, sondern bleibt dauerhaft elastisch und wittert oberflächlich allmählich ab. Er ist damit immer wieder ohne großen Aufwand – wie Schleifen oder Abbeizen mit reinem Leinöl – durch einfaches Reinigen und Überstreichen zu renovieren. Diese Vorteile können synthetische Lackanstrich nicht immer bieten.

Ölfarbe – Kunstharzlack

Ölfarbe ist ein Anstrichmittel mit Öl als Bindemittel, wie Standöl (eingedicktes Leinöl) oder Leinöl. Ölfarben wurden früher vom Maler selbst abgerieben, und so gibt es dazu unzählige, individuell leicht abgewandelte Rezepturen. Meist wurden dazu die Pigmente (natürliche Erdfarben) oder

Mineralfarben mit einem fetten Öl, wie Lein- oder Mohnöl, abgerieben, mit Leinölfirnis oder Terpentinöl verdünnt, und zum schnelleren Trocknen wurde ein Sikkativ zugesetzt. Anstrichmittel auf der Basis von Blei- oder Zinkweiß trocknen von sich aus sehr schnell auf. Heute werden Ölfarben fast ausschließlich industriell hergestellt.

Anders als der Öl/Harzlack im Fußbodenbereich, der härter wird und damit anfälliger für Rissbildung ist, muss reiner Öllack für den Fensteranstrich elastisch und diffusionsfähig sein. Kunstharzlack ist ein Lack, der Kunstharze als Bindemittel enthält. Mit Kunstharzfarben wird eine dichte Versiegelung vorgenommen, die zur Bildung von Stauwasserzonen und Wassernestern führen kann. Dies kann zum schnellen Verfall führen. Kunstharzlacke trocknen sehr schnell durch und sind daher nicht für Reißlack bzw. Krakelee geeignet.

Zusammensetzung des Ölanstrichs

Bindemittel

Bindemittel verbinden die Farbpigmente untereinander und mit dem Untergrund. Sie sind verantwortlich für Wasserfestigkeit, Dampfdurchlässigkeit, Härte, Elastizität, Staubabweisung. Traditionelles und auch heute noch bewährtes Bindemittel ist Leinöl. Die Herkunft des Leinsamens (Argentinien, Schweden, Deutschland) beeinflusst den Ölgehalt und die Beschaffenheit der Zusammensetzung mit ungesättigten Fettsäuren. Leinölmoleküle sind ca. fünfzigmal kleiner als Kunstharzmoleküle und ca. zehnmal kleiner als die engsten Passagen im Zellensystem des Holzes. Dadurch ist reiner Leinölanstrich im Eindringvermögen und der Elastizität jedem Kunstharzanstrich weit überlegen und entspricht der Grundregel »weich auf hart«. Kaltgepresstes Leinöl ist zitronen- bis dunkelzitronengelb, heißgepresstes goldgelb bis bräunlich.

Sikkative

Durch Einsatz von Sikkativen lässt sich die Zeit, die Ölfarbe braucht, um scheinbar trocken zu werden, von fünf bis zwölf Tagen (Leinöl, dünner Auftrag, abhängig von verwendeten Pigmenten) auf ein bis zwei Tage reduzieren. Bei übermäßigem Gebrauch setzt ein frühzeitiger Alterungsprozess ein, der sich in starke Runzelbildungen und »Vergilben« bemerkbar macht, später durch starke Rissbildungen. Häufig verwendete Sikkative sind schnell trocknende Firnisse, z.B. Bleiglätte mit Leinöl und Zinvitriol oder Leinöl, Bleiweiß, Bleiglätte, Bleizucker und Mennige. Einige Pigmente wie z.B. Bleiweiß haben eine natürliche sikkative Wirkung. So trocknet z.B. ein nichtsikkativiertes Leinöl innerhalb von drei bis sieben Tagen, ein sikkativiertes Leinöl (= Leinölfirnis) schon innerhalb eines Tages. Eine Leinöloberfläche sollte aber immer zur besseren Durchhärtung mindestens sieben Tage trocknen.

Cobalt- und Mangansalze bewirken eine zunächst schnelle Oberflächentrocknung. Zirkonium-, Calcium- und Zinksalze sind als sog. Hilfstrockner für die gleichmäßige Durchhärtung eines Ölfilmes zuständig. Bleiweiß fördert die Trocknung von innen heraus, Kobaltoktoat (verseiftes Kobaltsalz) von der Oberfläche her. Mangan fördert die gleichmäßige Durchtrocknung Verarbeitung: bis zu fünf Prozent Sikkativ auf den Ölanteil.

Das Sikkativ wird gründlich in das Öl hineingerührt und vorzugsweise vor Verarbeitung noch vierundzwanzig Stunden stehengelassen. Kobaltsikkativ ist nicht verfärbend, Mangansikkativ ist rosa bis blau verfärbend.

Faustregel: Je weniger Trockenstoff, umso längere Trocknung, aber auch Haltbarkeit im Außenbereich. Eine Überdosierung führt zu starker Klebrigkeit, Rissen, Runzelbildung und Vergilbung. Bei Außenanstrichen ist in diesem Fall eine verminderte Witterungsbeständigkeit zu erwarten.

Bleiweiß (Kremserweiß)

Es hat, verglichen mit anderen weißen Pigmenten, eine sehr hohe Deckkraft und einen feineren Glanz. Da Bleiweiß giftig ist, wurde es seit Ende des 19. Jahrhunderts zunächst durch Zinkweiß und heute weitgehend durch Titanweiß abgelöst. Bleiweiß ist heute kaum mehr im Handel und kann auch nur noch mit einer Sondergenehmigung verwendet werden. Dies geschieht vor allem im Bereich und dem Einsatz in der Denkmalpflege. Bleiweiß fördert die Trocknung von innen heraus und hat eine gute Deckfähigkeit sowie eine gute Lichtechtheit (Titanweiß trocknet mitunter nur langsam).

Zinkweiß

Zinkweiß verfügt über eine etwas schwächere Deckfähigkeit sowie über eine sehr gute Lichtechtheit, die Neigung zum Vergilben ist gering.

Titanweiß

Titanweiß verfügt über eine ziemlich gute Deckfähigkeit sowie gute Lichtechtheit und hat eine geringe Neigung zum Vergilben.

Dextrin

Dextrin, auch Stärkegummi genannt, gibt es üblicherweise in Form von weißem bzw. hellgelbem Pulver. Es wird hauptsächlich aus Weizen- und Maisstärke durch trockene Erhitzung unter Säureeinwirkung gewonnen.

Dextrin löst sich in Wasser sehr leicht. In den USA wird Dextrin aus Mais, in Europa vorwiegend aus Kartoffelstärke hergestellt. Das aus Kartoffelstärke gewonnene Dextrin riecht gurkenartig. Es bildet in Verbindung mit Wasser einen stark klebende Sirup, der sich als Ersatz für Gummiarabikum und Traganthgummi zur Herstellung von Klebstoffen (z.B. für Briefmarken, Leder, Photoartikel) eignet. Ferner benutzt man Dextrin zum Verdicken von Druckfarben, als Appreturmittel oder zum Tapetendruck. Mit heißem Wasser löst sich gelbes Dextrin rascher und zuverlässiger. Wenn man Dextrin vorsichtig mit Wasser anteigt, entstehen in der Regel keine Klumpen, sollte es dennoch zur Klumpenbildung kommen, lassen sich

diese leicht zerteilen. Bei zu fetter Oberfläche perlt Wasser ab. Das Einreiben der Oberfläche mit einer Zwiebel verhindert das Abperlen.

Ausführung Reißlack

Natürlicher Reißlack, so wie er durch längere Witterungseinflüsse entsteht, ist künstlich beschleunigt mit Hilfe von Dextrin herstellbar. Das Prinzip: Die Deckbeschichtung muss elastischer, das heißt ölhaltiger sein als der Grund- und Zwischenanstrich. Dadurch entstehen Risse in der Decklackierung. Die Zeit zum Trocknen des Endanstrichs gibt die Größe der Risse an. Das Dextrin erzeugt eine große Spannung auf dem Anstrichfilm und bringt diesen zur Rissbildung.

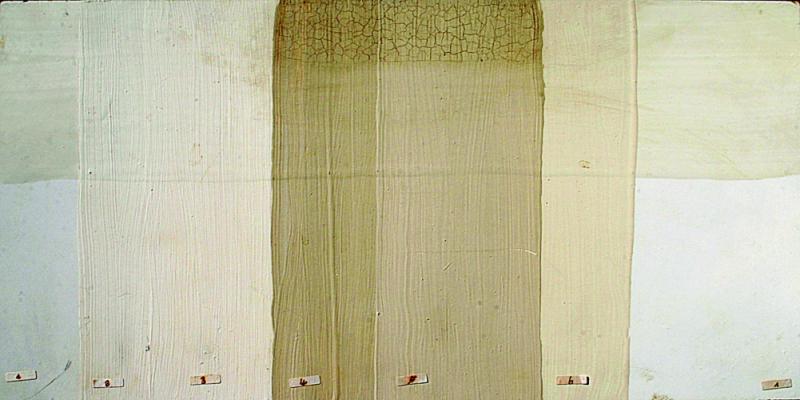

Vor der Ausführung des Reißlackes ist ein genauer Test durchzuführen. Bei diesem Test soll festgestellt werden, welcher Lack in welcher Schichtdicke, in welchen Trockenzeiten am besten und gleichmäßigsten reißt, ferner wie stark das Dextrin in der Konsistenz und im Auftrag sein darf und bei welchen Temperaturen eine Rissbildung am ehesten zu erreichen ist. Nur wenn diese Versuche durchgeführt wurden, kann mit einem Erfolg gerechnet werden (Abb. 4).

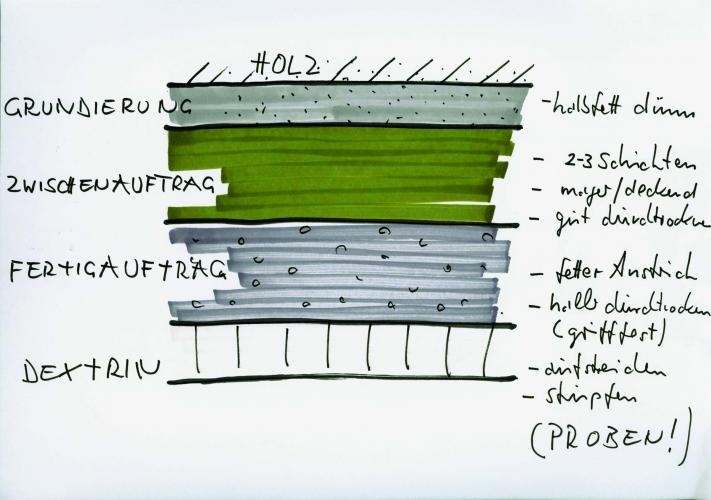

Öllackaufbau

Grundierung: Halbfett und dünn, dringt ins Holz ein. Davor ist eventuell ein Auftrag eines Bläueschutzgrundes angeraten. Wir haben als Grundierung einen Ventilack auf Alkydharzbasis verwendet, um einen möglichst »harten« Untergrund zu haben.

Zwischenauftrag: zwei bis drei Schichten mager/deckend, gut durchgetrocknet, dies mit Zinkweiß und Titanweiß im Verhältnis 1:1 in Leinölfirnis mit Terpentinersatz gelöst. (Terpentinersatz hinterlässt nach Trocknen kaum Harzrückstände im Vergleich zum Balsamterpentin), verdünnt mit Mangansikkativ.

Endlackierung: Zinkweiß und Kremserweiß 2:1 in Leinölfirnis. Zusatz etwa zehn Prozent Leinölstandöl und Kobaltsikkativ, mit Terpentinersatz etwas verdünnt. Der Lackauftrag soll nicht zu satt erfolgen, da sich sonst zu tiefe, unschön wirkende Risse ergeben. Im Innenbereich kann man das Standöl weglassen, da dort eine etwas härtere und sprödere Oberfläche von Vorteil sein kann (z.B. bei Fensterbrettern).

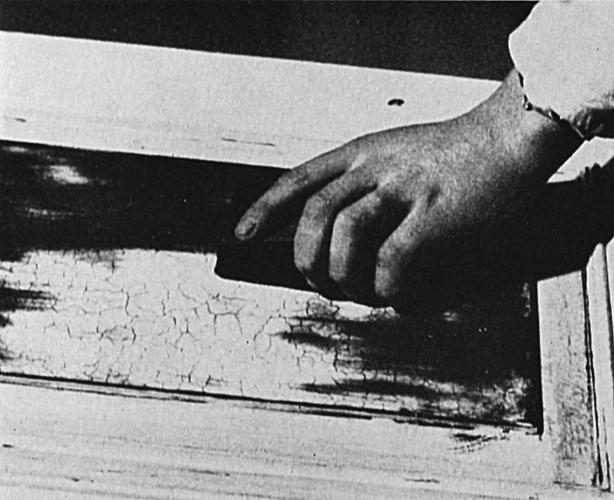

Überzug: Ist der Lackauftrag soweit trocken, dass er grifffest ist, wird er mit in warmem Wasser aufgelöstem Dextrin überstrichen und gestupft (Abb. 5). Gestupft muss er werden, weil eine gleichmäßige Rissbildung nur zustande kommt, wenn das Dextrin gleichmäßig auf der Fläche verteilt ist. Nach erfolgter Rissbildung, die durch Wärme begünstigt wird, wird das Dextrin mit warmem Wasser wieder abgewaschen (Abb. 6). Der Lack darf nun bis zur Durchhärtung nicht weiterbearbeitet werden.

Anschließend kann man den Reißlack mit einer dunklen Öllasur einreiben, damit die Risse deutlicher sichtbar werden (Abb. 7, 8). Um die Rissbildung zu betonen, wurde hier die Fläche mit »Umbra natur«, in Öllack verdünnt mit Terpentin, einlasiert. Gleichzeitig werden damit die Risse etwas geschlossen und die Oberfläche somit wieder geschützt.

| 7 | |||||

| Zweite Grundierung | Endlackierung | Überzug mit Dextrin (1 Stunde Trockenzeit) abgewaschen mit Schwamm und Warmwasser. Risse eingefärbt mit Umbra natur in Öllack verdünnt mit Terpentin ½ Stunde Trocknung | |||

| 1 | 2 | 3 wie 2 | 4 | 5 wie 4 | 6 wie 4 |

| Grundierung mit Ventilationsgrund | Zinkweiß und Titanweiß 1:1 in Leinölfirnis mit Terpentinersatz verdünnt und Mangansikkativ | mit mehr Zusatz von Kobaltsikkativ (schnellere Trocknung) Mangan deutliche Verfärbung des Lackes / Kobalt besser | Zinkweiß und Kremserweiß 2:1 in Leinölfirnis. Zusatz etwa 10 % Leinölstandöl und Kobaltsikkativ mit Terpentinersatz etwas verdünnt | Zusatz von Umbra natur | weniger Zusatz von Umbra natur wie bei 5 |

| ½ Tag Trockenzeit | 2 Tage Trockenzeit | 2 Tage Trockenzeit |

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.