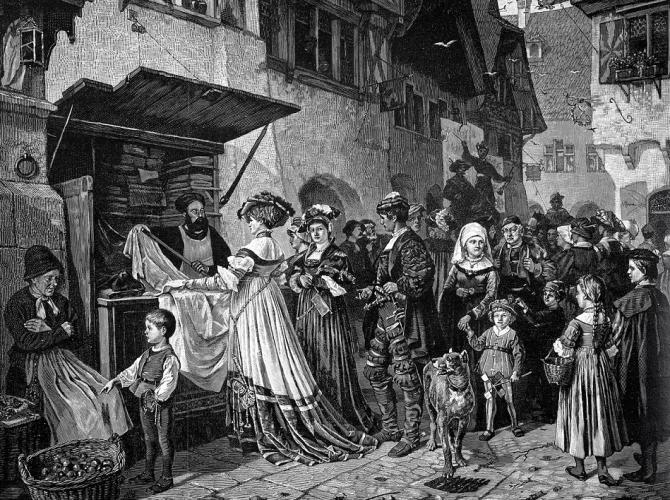

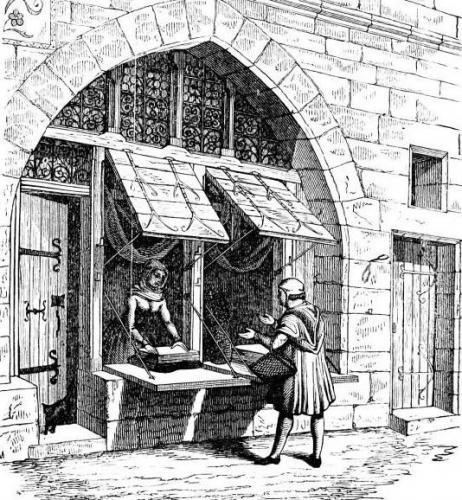

Das Schaufenster hat seine Wurzeln im Mittelalter und seine Anfänge begleiten uns umgangssprachlich bis heute: „Der Laden hat geöffnet“. Wenn wir heute mit „Laden“ in erster Linie ein Geschäftslokal bezeichnen, war der Laden in seiner Entstehungsgeschichte eine mittelgroße hölzerne Klappe, der Holzladen, die außerhalb der „Handels- oder Verkaufszeiten“ einen Mauerdurchbruch im Gebäude verschließen konnte und zu „Öffnungszeiten“ nach außen geklappt wurde, sodass auf und unter der Klappe Waren präsentiert werden konnten.

Erst mit besserer Glasqualität entstanden mehr Schaufenster

In der Architektur dieser Zeit war Glas noch selten: Erst zum Ausklang des Mittelalters wurden kleinformatige Teller- und Butzenscheiben entwickelt und in Fensterkonstruktionen eingesetzt. Allerdings waren diese „Verglasungen“ produktions- und materialbedingt ungeeignet zur Präsentation von dahinterliegenden Waren. Der Grund: die unsaubere Qualität der Glasschmelzen. Mit der technischen Weiterentwicklung der Glasherstellung (Walz- und Ziehglas) und farbneutralerer, reinerer Qualität konnte Glas Ende des 17. Jahrhunderts in größeren Formaten eingesetzt werden und eignete sich in Verbindung mit Holzsprossen und hölzernen Unterteilungen zunehmend für erste kleine und mittelgroße „Schau-Fenster“. Ab Anfang des 19. Jahrhunderts kommen erstmalig größere Verglasungsflächen auf, aufgrund der hohen Herstellungskosten jedoch noch vereinzelt und für Luxuswarengeschäfte. Es beginnt die Entwicklung des Schaufensters, wie wir es heute kennen.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Ab dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, mit der industriellen Herstellung von großflächigen Glasformaten in klarer Glasqualität und dem Einsatz von Stahlkonstruktionen in der Architektur, bekommt das Schaufenster Dominanz und beherrscht ganze Ladenzeilen und Untergeschosse. Es finden ein gestalterischer Ausbruch der Möglichkeiten und ein Aufbruch in die neue Welt der Wareninszenierung und Umsatzsteigerung statt.

Schaufenster wurden zu Kunstwerken

Ende des 19. Jahrhunderts bis Anfang des 20. Jahrhunderts, im Historismus und der Gründerzeit hatten Schaufenster in ihrer architektonischen Komplexität und Vielfalt ihren Höhepunkt erreicht. Schaufensteranlagen wuchsen in die Höhe und waren eigenständige Kunstwerke. Aufwendig geformte Säulen aus Gusseisen in eklektizistischer Gestaltungsfreude, Oberlichter mit Sprossenfeldern und Lüftungsflügeln, Werbung mit Hinterglasvergoldung und kunstvoll geschmiedete Ausleger waren aufwendige „Präsentation der Präsentation“. Einbruch- und Sonnenschutz wurde zu dieser Zeit durch Ziehgitter, Holzrollläden und Markisen erreicht.

Ein neues Stilmittel in der Architektur der Jahrhundertwende waren gebogene Scheiben, die die Schaufensteranlagen leichter und transparenter werden ließen, die Kundschaft trichterförmig in den Eingang führen sollten und für Tiefe und Dreidimensionalität sorgten.

Mehr Fokus auf das Warenangebot

In den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts wurden Schaufenster dann schlichter und die Präsentationsflächen größer. Die Schaufensterkonstruktion trat in den Hintergrund, die Konzentration auf die Auslage stand im Vordergrund. Das rahmende Material war weiterhin Holz, Zierornamentik, Sprossen und kannelierte Säulen fielen dem Zeitgeist zum Opfer. Es wurden neue Möglichkeiten geschaffen, die Konsumenten auch außerhalb der Öffnungszeiten anzulocken, um „ins Geschäft“ zu kommen. Überdachte, frei stehende Schaufensterkästen vergrößerten die Präsentationsflächen und sorgten somit nicht selten für die erwünschte Umsatzsteigerung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg brachten die Verwendung von Aluminiumprofilen und das Wirtschaftswunder neuen Schwung in die Gestaltung der Schaufensterlandschaft. Mit filigranen Aluprofilen ging es an die Grenzen des Machbaren. Die Leichtigkeit der Warenpräsentation stand im Vordergrund.

Herausragende Schaufenster kamen in Mode

In den 1950- und 1960er Jahren erlebten die Schaufenster eine weitere Besonderheit – sie verlassen die Fassade und ragen zunehmend auf die Bürgersteige. Die „Leistungs-Schau“ konnte dem geneigten Konsumenten auf diese Weise noch näher gebracht werden, die schnörkellose und zielgerichtete Verlockung erlebte ihren Höhepunkt.

Das Gesamtkunstwerk Schaufenster verliert an Bedeutung

In der heutigen Zeit angekommen ist das Verständnis architektonisch interessanter bzw. raffinierter Präsentation der Waren weitgehend verloren gegangen. Kleinere, individuelle Traditionsgeschäfte bleiben oft zugunsten von Großfilialisten auf der Strecke. Kurzlebige Geschäftsmodelle und schnelle Geschäftsfolgen sorgen dafür, dass das Schaufenster nur noch stummer Mittler ist und kaum mehr passenden, geschmackvollen Rahmen bietet. Ursprüngliche zur Fassadeneinheit gehörende Schaufensterzonen wurden wild und hemmungslos aufgebrochen und gegen aussagelose Ganzglaslösungen getauscht.

Wie sieht die Zukunft für das Schaufenster im Baudenkmal aus?

Seit Jahren ist die Denkmalpflege in historischen Altstädten mit Nachdruck dabei, die ungezügelten Auswüchse von Außenbeschilderungen und Werbeträgern an historischen Fassaden in den Griff zu bekommen. So gibt es Altstadtsatzungen, die den Geschäftstreibenden vorschreiben, dass maximal ein Werbeausleger aus der Fassade prangen darf. Dem Prinzip folgend „wenn alle flüstern, braucht niemand schreien“, erhält dadurch die eigentliche Architektur der historischen Geschäfts- und Ladenzeilen gegenüber der ausufernden Beschilderungsorgien wieder mehr Bedeutung. Im nächsten Schritt wäre auch ein Umdenken der Eigentümer in Bezug auf den umsichtigen Rückbau der Schaufensteranlagen wünschenswert. Es gibt gute Beispiele, die Mut machen und Anerkennung finden, wie das ausgezeichnete Sanierungsergebnis eines Wohn- und Geschäftsgebäudes in Frankfurt am Main.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Ivo-Andreas Piotrowicz

Studium FH für Technik, Akademie des Handwerks Schloß Raesfeld: staatlich geprüfter Techniker für Baudenkmalpflege und Altbauerhaltung. Seit 1994 Produkt- und Projektmanager für PaXclassic GmbH. Organisation von Fachtagungen „Fenster im Baudenkmal“, Redaktion für die gleichnamige Buchreihe und Online-Fachportal „Fenster im Baudenkmal“. Bundesweite Beratungstätigkeit für Denkmalämter, Bauherren und Architekten.