Großformatiges und völlig planes Flachglas ist Sinnbild moderner oder postmoderner Architektur und seit Mitte des 20. Jahrhunderts in nahezu unbegrenzter Menge verfügbar. Blickt man in die Geschichte, waren flache Glasscheiben zum Verschluss von Fensteröffnungen jedoch weit entfernt von einem Alltagsprodukt. Noch bis in die 1920er Jahre wurden Flachgläser rein handwerklich im Mundblasverfahren hergestellt. Diese Technik erlaubte vollständig transparente Glastafeln mit beidseitig feuerpolierten Oberflächen und wurde mit der Entwicklung der Glasmacherpfeife ab etwa dem 2. Jhd. n. Chr. möglich.

Das Herstellungsverfahren von mundgeblasenem Fensterglas

Im Gegensatz zu den bis dahin üblichen Gussgläsern, bei denen die heiße, zähflüssige Glasmasse auf eine ebene, feuerfeste Unterlage gegossen und direkt zu einer möglichst gleichmäßig flachen Glastafel ausgebreitet werden musste, wird bei mundgeblasenem Glas als Zwischenschritt zunächst ein Hohlkörper erzeugt.

Dazu wird eine gewisse Menge an heißem Glas auf die Spitze der Glasmacherpfeife aufgenommen, durch gleichzeitiges Drehen und Blasen mit dem Mund in Holzmodeln vorgeformt und schließlich zu einem länglichen Ballon aufgeblasen. Beidseitig geöffnet ergibt sich ein hohler Zylinder, der für die Glassorte namensgebend ist. Da sowohl die innere als auch die äußere Glasoberfläche während des gesamten Herstellungsprozesses ausschließlich mit Luft in Berührung kommt, bleibt ihre Transparenz erhalten. In erkaltetem Zustand längs aufgeschnitten und nach nochmaligem Aufheizen auseinandergefaltet und gestreckt, ergibt sich dann erst die flache Glastafel mit der für „mundgeblasenes Zylinderglas“ typisch unebenen, die Durchsicht leicht verzerrenden Oberfläche. Eingeschlossene Luftbläschen und feine Schlieren sind darüber hinaus charakteristische Erkennungsmerkmale dieser handwerklich hergestellten Flachgläser.

Größe der Fensterscheiben ist begrenzt

Im Laufe der viele Jahrhunderte andauernden Entwicklungsgeschichte mundgeblasener Flachgläser verbesserten sich sowohl die Glaszusammensetzung als auch die Befeuerungs- und Abkühltechnik, sodass zunehmend größere Tafelformate möglich wurden. Entsprechend der menschlichen Leistungsfähigkeit hinsichtlich Lungenkapazität und Körperkraft sind den Glasformaten jedoch seit jeher natürliche Grenzen gesetzt. Die Gestaltung der Fenster und insbesondere die Notwendigkeit einer Sprossenteilung ist daher über viele Jahrhunderte hinweg geprägt von den technischen Möglichkeiten in der Glasherstellung.

Neue Entwicklungen verringerten Wertschätzung von Fensterglas

Mit der Entwicklung maschinell erzeugter Flachgläser (Ziehglas, Floatglas) im 20. Jahrhundert konnten erstmals von menschlicher Körperkraft unabhängige und damit ungleich größere Formate in deutlich größeren Mengen erzeugt werden. Pionier war hier sicher der Belgier Èmile Fourcault, der zu dieser Zeit das Fourcault-Verfahren zur Herstellung von maschinengezogenem Glas entwickelte. Diese lösten die Zylinderglasproduktion im Laufe der 1920er Jahre ab und veränderten sowohl das Erscheinungsbild der Fenster als auch die Wertschätzung des bis dahin recht teuren Werkstoffes Glas nachhaltig.

Wir vermitteln Sie kostenfrei an Fachbetriebe in Ihrer Umgebung.

Michael Brückner

Michael Brückner ist Technischer Berater bei der Glashütte Lamberts Waldsassen GmbH.

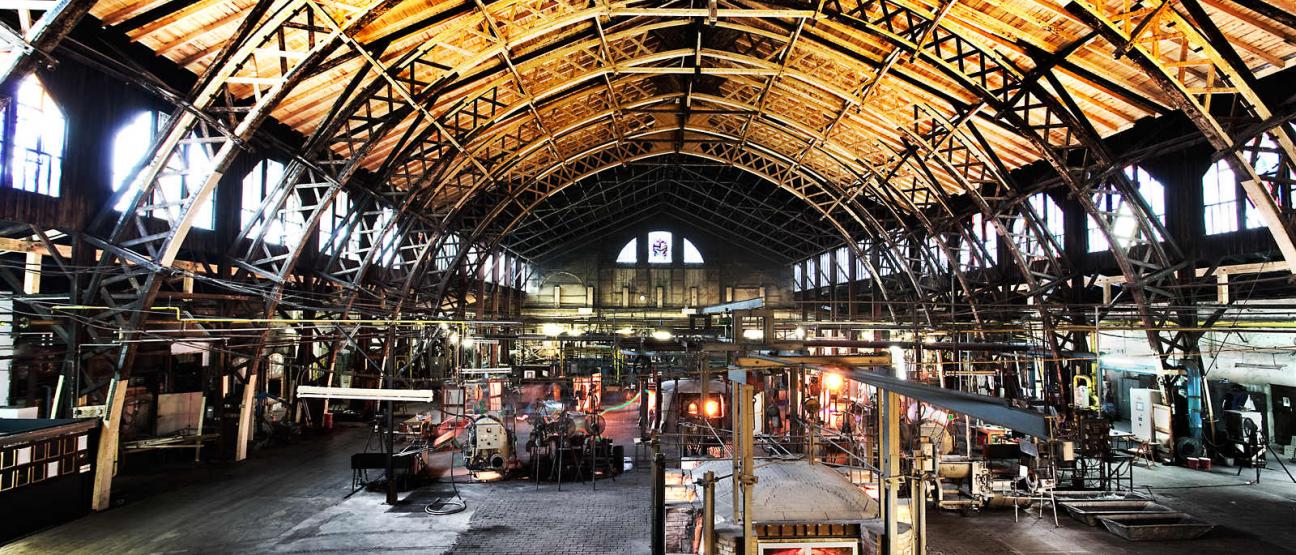

Der Marktführer im Bereich mundgeblasener Flachgläser ist eines der weltweit letzten Unternehmen, das Fenster- und Farbglas ausschließlich nach überlieferten, rein handwerklichen Verfahren produziert.

Quellangaben zum Artikel anzeigen